Prekäre Identitäten

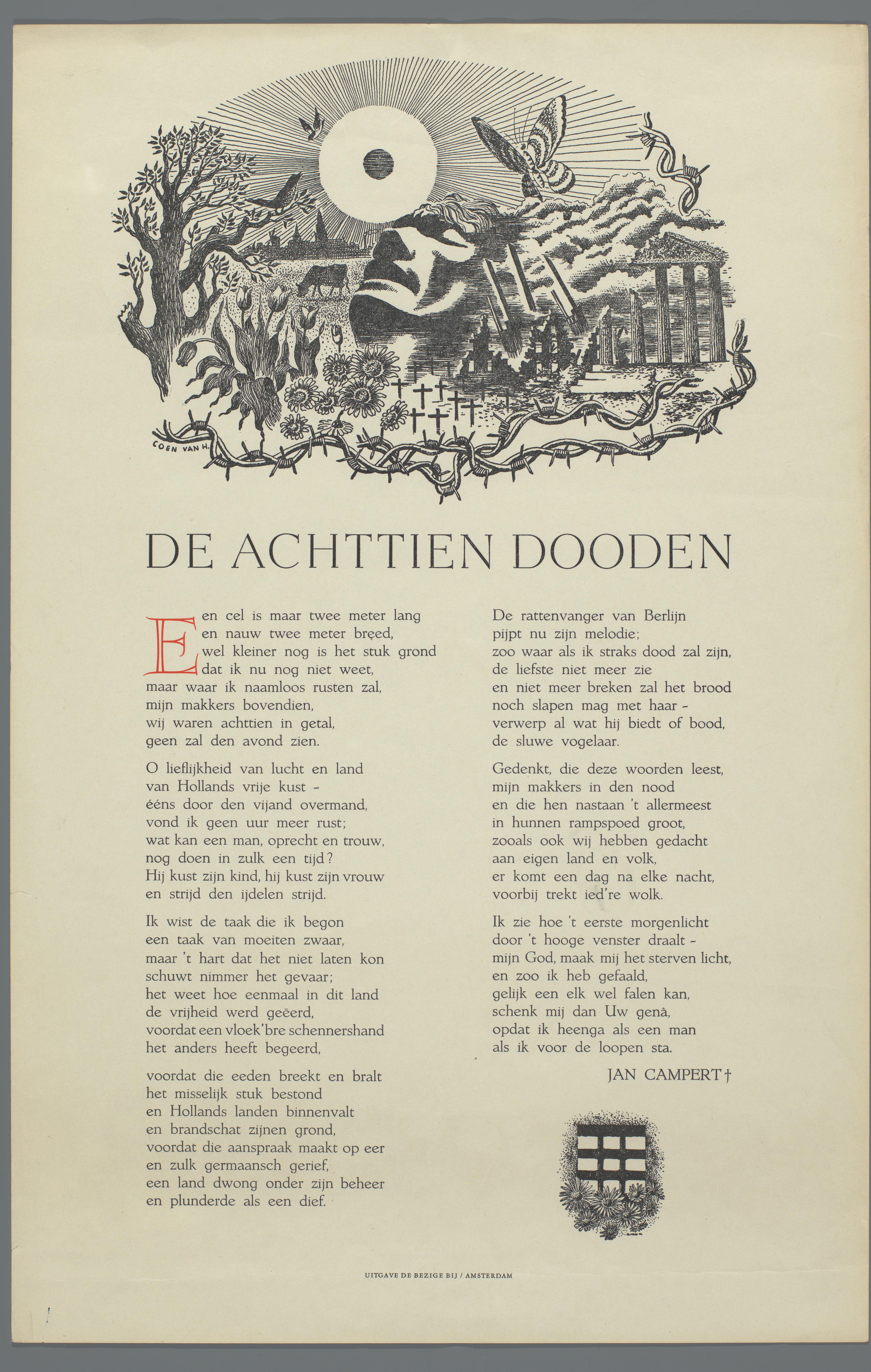

„De achttien dooden“ – „Die achtzehn Toten“: Wie ein Echo hallt die Erinnerung an anonyme Widerstandskämpfer im Jahr 1943 durch die besetzten Niederlande.[1] Nach dem Willen der nationalsozialistischen Regierung sollten diese Namen für immer unhörbar bleiben.[2] Doch dieses Gedicht von Jan Campert (1902-1043) verbreitet sich fortwährend in der Bevölkerung und verwandelt sich in eine Widerstandshymne, die vom Traum auf Befreiung kündet[3].

Wie war das möglich, wo doch die Presse strengen Regeln unterworfen war und diese Drucke offiziell nicht existieren sollten? In Kellern, auf Dachböden und an weiteren blickgeschützten Orten betrieb man während der gesamten Besatzungszeit illegale Druckerpressen.[4] Unter größter Gefahr für das eigene Leben – nicht wenige Autor*innen und Verleger*innen, wie der genannte Jan Campert, wurden nach der Entdeckung dieser Drucke ermordet – verbreitete man patriotische Werke, demokratisch ausgerichtete Zeitungen, Aufforderungen zum Widerstand[5] oder auch Weltliteratur wie antike Stoffe[6].

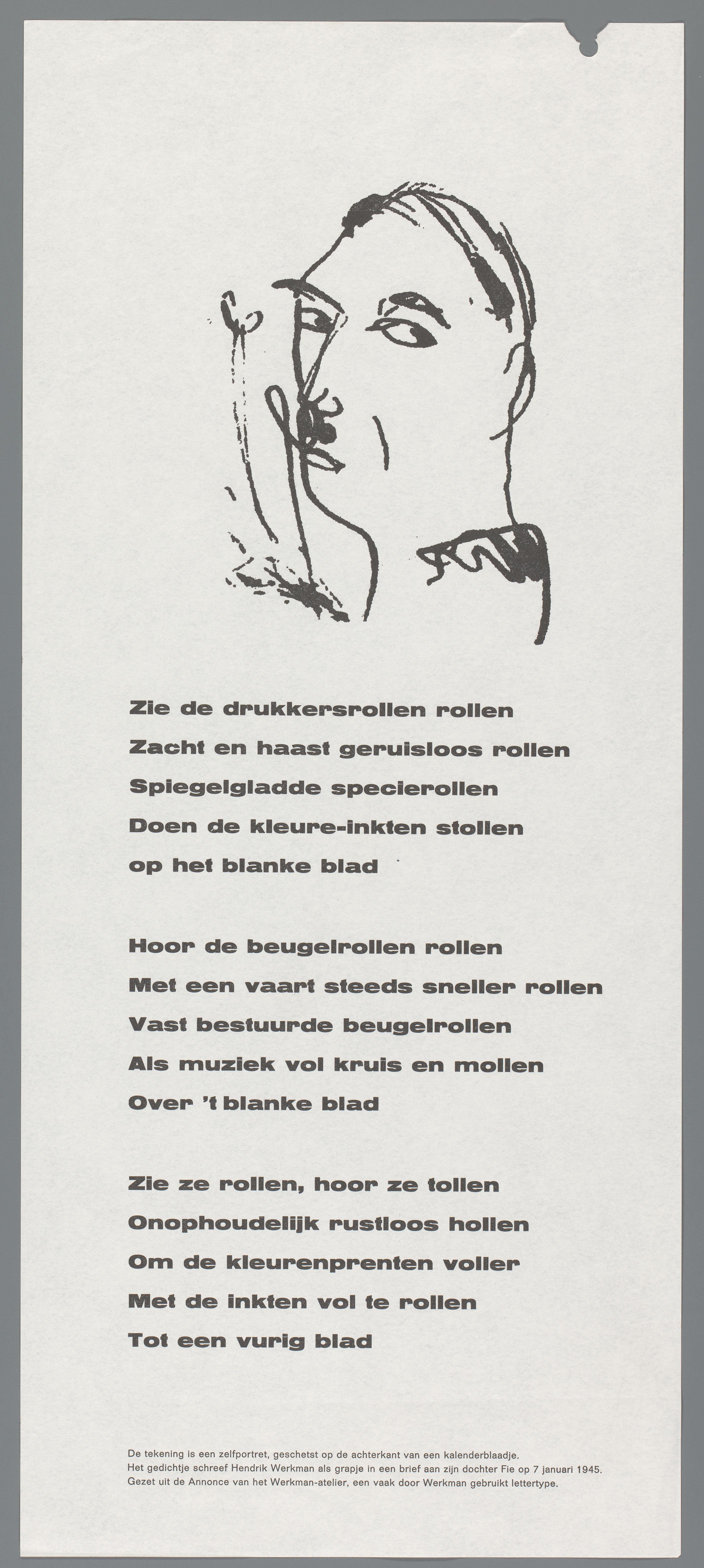

Hierbei erblickten ebenfalls einige wertvolle Kunstdrucke das Licht der Welt, wie die „Chassidischen Legenden“ Hendrik Werkmans (1882-1945), welche auf jüdischen Erzählungen basieren.[7] Angesichts dieser offensichtlichen Kontinuität der inoffiziellen Presse für die niederländische Kriegsbevölkerung lohnt sich die Frage nach der genauen gesellschaftlichen Relevanz: Welche Ausprägungen erfuhr die Untergrundpresse für die Bevölkerung und wie kann der entstandene mediale Raum beschrieben werden? Anhand einiger Beispiele wird im Folgenden eine Charakterisierung verschiedener Presseerzeugnisse versucht und auf damit verbundene widerständische Zwecke eingegangen.

Aus „cultuur“ wird „kultuur“[8]: die Identitätspolitik des Regimes

Zunächst sollten kurz die Ausgangsbedingungen Erwähnung finden, unter denen die Untergrunddrucke entstanden. Am 10.05.1940 fiel das nationalsozialistische Deutschland in den Benelux-raum ein und die Kapitulation der Niederlande erfolgte am 14.05.1940.[9] Ab da, d.h. nach einem genau im Voraus geplanten Verfahren, wurde das Verlags- und Buchwesen gleichgeschaltet.[10] Verboten wurden „,[…] alle boeken, brochures en pamfletten welke een strekking hebben, vijandelijk aan Duitschland, of aan zijn regeerders, of aan zijn bewind.“ – „[…] alle Bücher, Broschüren und Flugblätter, die eine Tendenz haben, feindlich gegenüber Deutschland oder seinen Regierenden oder seiner Verwalter [zu sein, Anm.].‘“[11] Für die Niederlande sah das Regime insgesamt eine ideologische ,Germanisierung‘ vor, was schlussendlich die Ausmerzung eines eigenständigen Kulturwesens implizierte.[12] Als deutlich vernehmbares Signal transformierte man das niederländische Wort „cultuur“ zu „kultuur“, mit ,deutschem‘ K.[13] Das Gedächtnis der niederländischen Kultur sollte restlos von völkisch-deutschen Erzeugnissen überschrieben werden und dahinter verschwinden.

Erhalt der niederländischen Kultur: die „Berichten van de Geuzenactie“

Diese Absicht erweckte jedoch am Tag der Kapitulation den Widerstand vonseiten der Bevölkerung. Am 15.05.1940 versendete Bernadus Ijzerdraat ein handgeschriebenes oder maschinengetipptes Flugblatt und hierbei handelte es sich um die erste Ausgabe der „Berichten van de Geuzenactie“, einer Warnung vor dem bevorstehenden Regime.[14] Die „Geuzenliederen“ waren Lieder über den niederländischen Widerstand gegen Spanien im achtzigjährigen Krieg (1568-1648).[15] Sie symbolisierten damit den Wunsch nach unversehrter kultureller Identität. Diese Berichte erhielten daher die Verbindung zur niederländischen Geschichte und widersetzten sich dem intendierten Plan des Regimes. Damit einhergehend formierten sich Widerstandgruppierungen, die durch ihre Selbstbezeichnung als „Geuzen“ ihren Glauben an eine niederländische Freiheit aufrecht hielten.[16] So öffnete sich durch diesen ersten Bericht, ein dem Auge der Besatzer entzogener medialer Raum, in dem die niederländische Identität weiter kursieren konnte.

Zeitungen zur freien Meinungsbildung

Dieser verborgene Raum erweiterte sich alsbald um das Medium der Zeitung. Mit „Het Bulletin“ erschien 1940 die erste reguläre, von einer Druckerpresse reproduzierte Zeitung.[17] Dem folgten weiteren Blätter, die ab 1940 konzipiert wurden und verschiedenen weltanschaulichen Strömungen zugeordnet waren, z.B. „Vrij Nederland“ (ab 1940, links), „De Waarheid“ (November 1940, kommunistisch), „Het Parool“ (1941, sozialdemokratisch), „Trouw“ (1942/43, protestantisch) und „Je Maintiendrai“ (1943, monarchistisch).[18] Auffällig ist hierbei jeweils die explizite politische Ausrichtung, die im Sinne eines modernen Massenmediums für die nationale Freiheit plädiert, ohne aus Furcht vor der Entdeckung auf Codeworte oder Verunklarungen zu setzen. Das Medium der Literatur bietet grundlegend die Möglichkeit, Dinge sprachlich durch z.B. Symbole zu verrätseln. Angesichts der allgegenwärtigen Todesgefahr, der die Verlerger*innen wie die Verteiler*innen ausgesetzt waren, mutet die direkte Meinungsäußerung umso mehr als Einsatz für die freie Rede an. Diese Selbstverständlichkeit, mit der damals die politische Überzeugung zum Ausdruck gebracht wurde, erlaubt daher den Schluss, dass sich hier ein demokratisches Bewusstsein äußerte, welches sich durch Repressalien nicht unterdrücken ließ.

Dafür ließen einige Journalisten ihr Leben: Existierenden Quellen zufolge sind für „Vrij Nederland“ mindestens 70 Menschen gestorben.[19] Dennoch kommt dieser Zeitung für die Untergrundpresse eine konstitutive Bedeutung zu: Sie publizierte nicht nur bereits kursierende kürzere Untergrundliteratur jedweder Form (z.B. Gedichte und Lieder), sondern priorisierte ebenfalls Nachrichten der niederländischen Exilregierung.[20] Diese wurden anfänglich über die BBC distribuiert.[21] Mittels „Vrij Nederland“ entstand also eine mediale Schnittstelle, die das Regime durchlässig werden ließ und Hoffnung auf Befreiung am Leben hielt.

Rettung jüdischer Leben und Kultur: der Verlag „De Bezige Bij“ und Werkmans „Chassidische Legenden“

Die wohl effektivste Maßnahme gegen das Regime ging von einem kleinen Verleger aus. Ein ehemaliger Chemiestudent namens Geert Lubberhuizen (1916-1984) hatte im Jahr 1941 bereits in einer Studentenzeitschrift sein Missfallen gegen einen einschlägigen antisemitischen Propagandafilm kundgetan.[22] Trotz der Entdeckung dieser Aktivität durch die Besatzer engagierte er sich wenig später im „Utrechts Kindercomité“ zur Rettung jüdischer Kinder.[23] Diese Initiative mobilisierte neben zahlreichen Helfer*innen vor allem finanzielle Unterstützung, welche Lubberhuizen durch einen Buchverlag namens „De Bezige Bij“ gewährleistete.[24] Mit diesem Ziel druckte „De Bezige Bij“ von 1940-1940 kurze Gedichte und Musikstücke sowie Kalender, Postkarten und Bilder sowie historische Texte.[25]

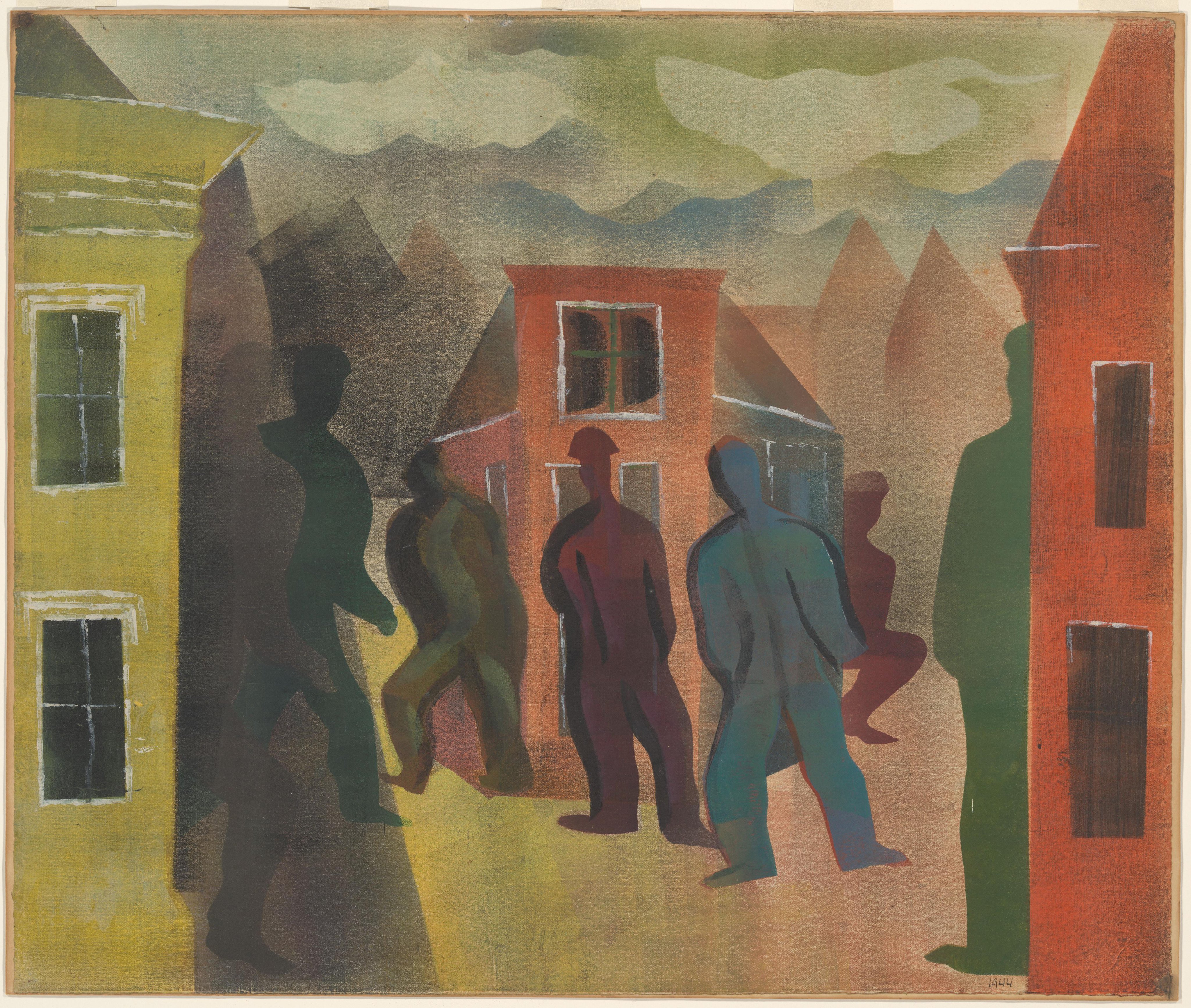

Parallel zu diesen Aktionen erschienen in einem weiteren Verlag namens „De Blauwe Schuit“ leuchtend bunte Illustrationen, die auf den jüdischen „Chassidischen Legenden“ basieren.[26] Diese Werke setzen durch ihre Themenwahl, die unscharfen Formen und ihre leuchtend bunten Regenbogenfarben ein Zeichen gegen die aufoktroyierte Homogenität. Zugleich verschaffte Werkman dem allgegenwärtigen, alltäglichen und als Normalität erfahrenen Schrecken Ausdruck. So vermitteln dunkle Schattenfiguren den Schrecken einer Besetzungsmacht, die mit modern-bürokratischen Mitteln in eine fröhlich-unbeschwerte, kindlich anmutende Farbwelt einfällt.

Trotz des Terrors bewahren die leuchtenden Farben die Hoffnung auf eine andere, eine bessere Welt. Mit dieser offensichtlichen Verweigerung einer national-völkischen Propaganda und dem demokratischen Aufrechterhalten unerlaubter Kunstrichtungen – jüdische Literatur, moderne Kunst – nahm Werkman sicherlich bewusst die Gefahr des Terrors auf sich. Im Jahr 1945 wurde der Künstler in der Nähe seines Büros hingerichtet.[27]

Ein internationaler medialer Raum

Seine Werke dienen außerdem als Beispiel dafür, dass die niederländische Untergrundpresse keineswegs nur dem Patriotismus frönte, sondern dass in diesem medialen Raum an Tendenzen und Kunstströmungen aus der Vorkriegszeit angeknüpft wurde. Ein ausführliches Verzeichnis belegt die Existenz eines Fundus der Weltliteratur: von antiker Literatur über die Lutherbibel, Texte Oscar Wildes, Goethes und Guy de Maupassants bis hin zu Werken Kafkas[28] wurde alles publiziert, was gelesen wurde. Der mediale Raum der Untergrundpresse war demzufolge alles in allem ein sehr offener, der eine „nationalistische“ Gesinnung transzendierte. Der vorhandene Patriotismus war demnach Teil einer Vielstimmigkeit, die im Wunsch nach Befreiung einen gemeinsamen Ausgangsakkord fand.

Fazit

Die genannten Beispiele belegen den in der Forschung festgestellten Befund, dass der mediale Raum der Untergrundliteratur im Großen und Ganzen als „widerständisch“ bezeichnet werden kann. Sie zeigen aber auch das breite Spektrum dieser Aktivitäten, das vom Eintreten für Freiheitsrechte über das Verbreiten abweichender politischer Ansichten bis hin zur Lebensrettung reicht. Einerseits publizierte die Untergrundpresse verhältnismäßig unverfänglichen Texte wie antiker Literatur oder Komödien Oscar Wildes. Andererseits existierte ein breites Bündel an Maßnahmen gegen das Regime: Darunter fallen etwa die regelmäßig erscheinenden Zeitungen, welche durch unterschiedliche weltanschauliche Richtungen eine demokratische Meinungsbildung favorisierten. Darüber hinaus waren einige Beteiligte zugleich in Widerstandsmaßnahmen verwickelt. Hervorzuheben ist Geert Lubberhuizens Rettung jüdischer Kinder, die er durch die Gründung des Verlags „De Bezige Bij“ mitfinanzierte. Ebenfalls verbreitete der Künstler Werkman mit seiner bildnerischen Bearbeitung der „Chassidischen Legenden“ jüdisches Kulturgut. Der Begriff ,Widerstand‘ ist also in dieser Hinsicht ein unscharfer und beschreibt eine Vielzahl an Maßnahmen.

Zugleich erwies sich der geöffnete mediale Raum als bedrohter kulturpolitischer Diskursraum, in dem ein Traum von freier niederländischer Identität weiterhin kursieren konnte. Diese Identität war keine fixe, wie es eine Beschränkung auf patriotische Literatur nahelegen könnte. Vielmehr traten viele politischen Gestaltungsentwürfe in einen komplexen Diskussions- und Aushandlungsprozess, der monarchistisch-reaktionäre Visionen ebenso zuließ wie linksliberale oder kommunistische. In diesem medialen Raum artikulieren sich demnach Entwürfe einer anderen, freien Niederlande auf eine demokratische, vielstimmige Weise. Das Ziel, die niederländische „cultuur“ in eine germanische zu transformieren, stieß demnach auf einen deutlichen Widerstand. Insofern kann von einem medialen Raum gesprochen werden, in dem Entwürfe eigener kultureller Identität mit der Forderung nach Freiheit und Autonomie kursierten.

Quellen

Dewulf, Jeroen: Untergrundliteratur in den Niederlanden 1940–1945. Auf: Jüdisches Museum Berlin. URL: https://www.jmberlin.de/jmb-journal-26-untergrundliteratur-niederlande#:~:text=Die%20niederl%C3%A4ndische%20Untergrundliteratur%20leistete%20vor,demokratischen%20und%20nationalen%20Idealen%20entgegenzusetzen. [zuletzt 10.08.2024]

Jong, Dirk de: Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie. Auf: Digitale Bibliotheek voor de nederlandse letteren. (1978) URL: https://www.dbnl.org/tekst/jong012vrij01_01/jong012vrij01_01_0004.php. [zuletzt 10.08.2024].

Schmidt, Carina: Bücher für den Widerstand: Untergrundliteratur in den besetzten Niederlanden 1940–1945. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 2018.

[1] Vgl. Schmidt, Carina: Bücher für den Widerstand: Untergrundliteratur in den besetzten Niederlanden 1940–1945. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 2018. S. 50f.

[2] Vgl. ebd. S. 49.

[3] Vgl. ebd. S. 50f.

[4] Vgl. ebd., S. 56.

[5] Vgl. ebd., S. 50-57.

[6] Vgl. Jong, Dirk de: Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie. Auf: Digitale Bibliotheek voor de nederlandse letteren. (1978) URL: https://www.dbnl.org/tekst/jong012vrij01_01/jong012vrij01_01_0004.php. [zuletzt 10.08.2024].

[7] Vgl. Dewulf, Jeroen: Untergrundliteratur in den Niederlanden 1940–1945. Auf: Jüdisches Museum Berlin. URL: https://www.jmberlin.de/jmb-journal-26-untergrundliteratur-niederlande#:~:text=Die%20niederl%C3%A4ndische%20Untergrundliteratur%20leistete%20vor,demokratischen%20und%20nationalen%20Idealen%20entgegenzusetzen. [zuletzt 10.08.2024].

[8] Vgl. ebd.

[9] Vgl. Schmidt, Carina: Bücher für den Widerstand: Untergrundliteratur in den besetzten Niederlanden 1940–1945. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 2018. S. 22f.

[10] Vgl. ebd. S. 59f.

[11] Ebd. S. 60.

[12] Vgl. ebd., S. 31f.

[13] Vgl. Jong, Dirk de: Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie. Auf: Digitale Bibliotheek voor de nederlandse letteren. (1978) URL: https://www.dbnl.org/tekst/jong012vrij01_01/jong012vrij01_01_0004.php. [zuletzt 10.08.2024].

[14] Vgl. Schmidt, Carina: Bücher für den Widerstand: Untergrundliteratur in den besetzten Niederlanden 1940–1945. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 2018. S. 50f.

[15] Vgl. ebd.

[16] Vgl. ebd.

[17] Vgl. ebd., S. 51.

[18] Vgl. ebd., S. 52-57.

[19] Vgl. ebd., S. 52.

[20] Vgl. ebd.

[21] Vgl. ebd.

[22] Vgl. ebd., S. 94.

[23] Vgl. ebd., S. 95.

[24] Vgl. ebd.

[25] Vgl. ebd.

[26] Vgl. Jong, Dirk de: Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie. Auf: Digitale Bibliotheek voor de nederlandse letteren. (1978) URL: https://www.dbnl.org/tekst/jong012vrij01_01/jong012vrij01_01_0004.php. [zuletzt 10.08.2024].

[27] Vgl. ebd.

[28] Vgl. Jong, Dirk de: Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie. Auf: Digitale Bibliotheek voor de nederlandse letteren. (1978) URL: https://www.dbnl.org/tekst/jong012vrij01_01/jong012vrij01_01_0004.php. [zuletzt 10.08.2024].