Das Prinzip der Vielstimmigkeit

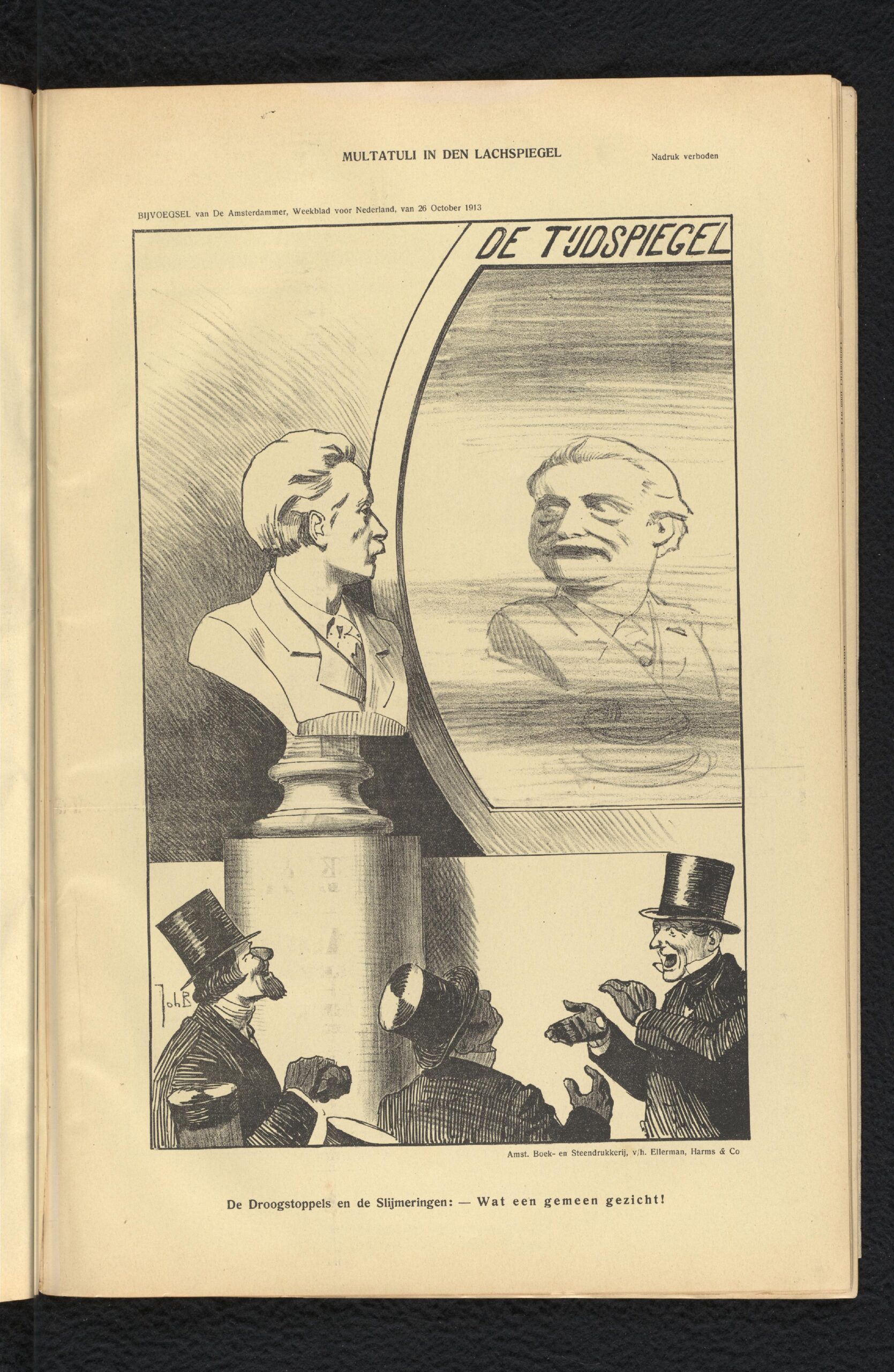

Das Werk des niederländischen Autoren Multatuli entbehrt nicht der Widersprüche: Zugleich Kolonialbeamter und Kolonialismuskritiker[1], komisch-mitreißender Erzähler und Urheber pessimistischer Zitate – „Verloren illusies zijn gevonden waarheden.“ – Verlorene Illusionen sind gefundene Wahrheiten.“ – scheint er in keine Schublade zu passen. Gerade das macht seine Schreibweise jedoch interessant, wie paradigmatisch sein weltweit gelesener Roman „Max Havelaar“ zeigt: Darin entdeckt ein Amsterdamer Kaffeehändler namens Droogstoppel, ,dröge‘ wie sein sprechender Name, die von einem Schriftsteller enthüllte Wahrheit über die Probleme des kolonialen Handels. Immer wieder wurde in der umfangreichen Rezeptionsgeschichte dieses Romans daher die These geäußert, Multatuli habe mit diesem Roman für eine Absetzung der Kolonialmächte plädiert.

Doch eine politisch-aktivistische Lesart gilt als eins der geläufigsten Missverständnisse der Niederlandistik. Multatulis Kritik zielt nach aktuellem Stand nicht auf eine Abschaffung des Welthandels, sondern auf menschenunwürdige Lebens- und Handelsbedingungen, deren Zeuge er als Kolonialbeamter wurde, bevor er Indonesien den Rücken kehrte.[2] Obendrein scheint es dem Autor mehr daran gelegen zu sein, verschiedene Sichtweisen in ihrer Widersprüchlichkeit zu Wort kommen zu lassen: Die Perspektive des vom Kolonialhandel profitierenden Kaffeehändlers wird ausführlich, wenn auch nicht ohne Ironie, erzählerisch dargelegt, bevor ein anderer Erzähler die Kritikpunkte anspricht. Aufgrund dieses Perspektivenwechsels manifestiert sich ein strukturgebendes Prinzip der Vielstimmigkeit, was durch die Annahme gestützt werden kann, dass eine einheitliche Erzählinstanz in „Max Havelaar“ fehlt. Daher soll in diesem Beitrag insbesondere die Multiperspektivität und Vielstimmigkeit in Multatulis Roman, nicht eine aktivistische Perspektive im Vordergrund stehen.

Biografisches als literarische Initialzündung

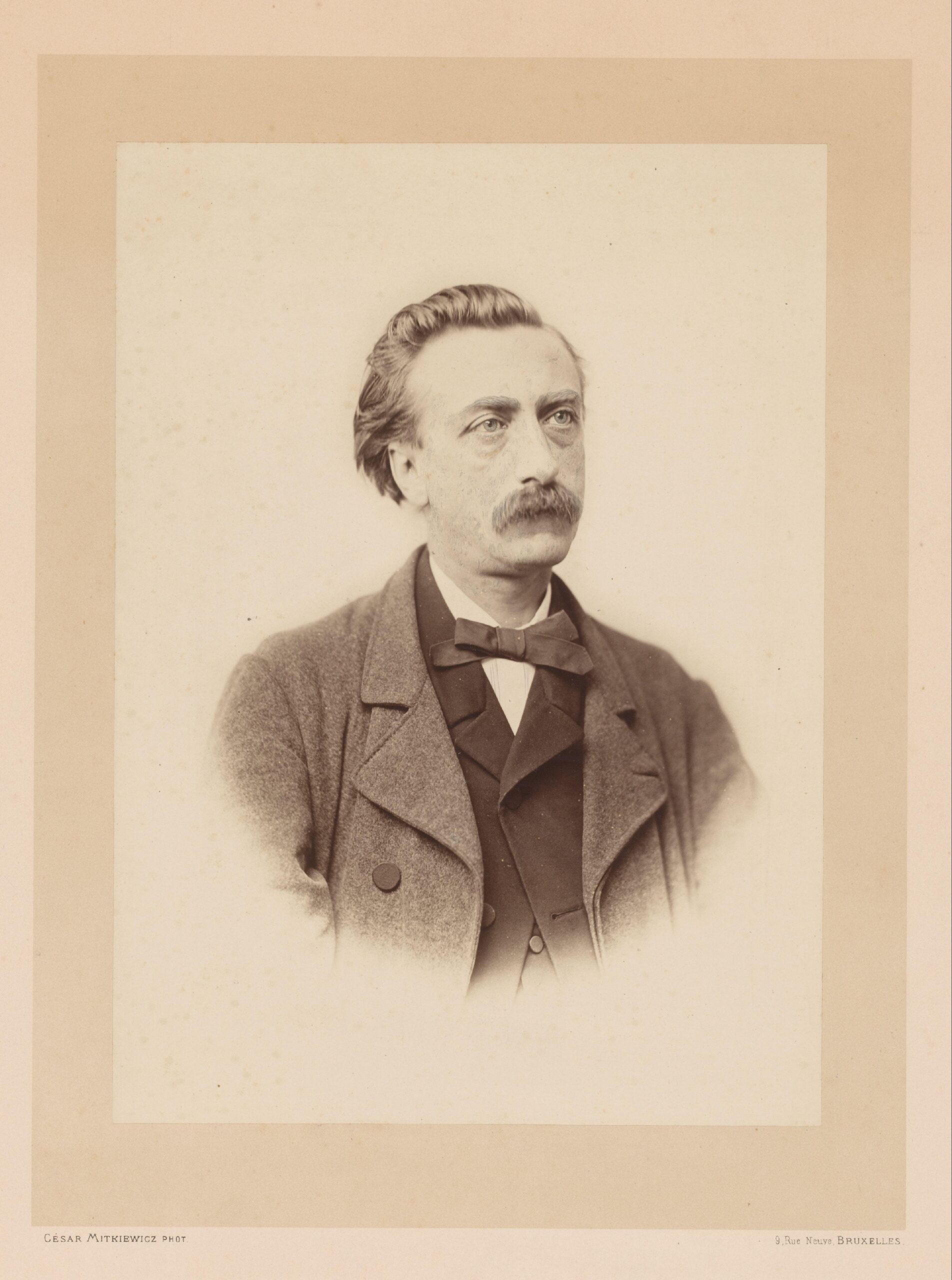

Multatulis Texte sind eindeutig von Lebensereignissen beeinflusst. 1820 in Amsterdam als fünftes von sechs Kindern geboren, gelangte er als Eduard Douwes Dekker im frühen Erwachsenenalter durch seinen Vater, einen Kapitän, nach Indonesien.[3] Dort wird ihm ein Posten als Kolonialbeamter zugeteilt, doch nachdem er entdeckte, dass sein Vorgänger ermordet worden war, reichte er Beschwerde ein und geriet in einen aussichtslosen Gerichtsprozess gegen das Administrationssystem.[4] So lehnte er schließlich die ihm angebotene Wiederaufnahme in den Dienst ab .[5] In der Forschung sind diese Ereignisse als Momente der Initialzündung für „Max Havelaar“ unbestreitbar herausgearbeitet worden.[6]

Witz und romantische Ironie

Dieses hat jedoch nichts mit einem autobiografischen Deutungsansatz gemein, wenn auch diese These partiell zutreffen mag. Entgegen einer autobiografischen Lesart begegnet in „Max Havelaar“ eine in verschiedene Instanzen zerfallene Erzählstruktur, kein über der Diegese schwebendes Autor-Ich. Als Zeichen eines blühenden Amsterdamer Welthandels präsentiert zunächst der Kaffeehändler Droogstoppel eine pflichtbewusste Selbstvorstellung und seine Visitenkarte, die im Roman abgedruckt wird.

Etwas verspätet tritt der eigentliche Erzähler, der Poet, auf welcher mit einer kritischen Schrift zu den kolonialen Gebieten in Übersee auf einen Verleger hofft. Der Widerspruch zwischen dem ordentlichen Geschäftsmann und dem in ungeordneten Verhältnissen lebenden Dichter entbehrt nicht der Komik: Verarmt, ohne gesellschaftlichen Anschluss und, sofern Droogstoppel Glauben zu schenken ist, mit einem Schal bekleidet, bedeutet er den wandelnden Widerstreit mit den kaufmännisch-bürgerlichen Normen, die Droogstoppel verkörpert. Multatuli treibt also vor allem Inkongruenzen zwischen der administrativ anmutenden Ordnung des Geschäftsmannes und der emotionalen Welt des Poeten zu witzigen Pointen: Dies zeigt sich etwa, als die hochemotionalen, eines Goethe nicht unwürdige Verse des Dichters von Droogstoppel mit dem Prädikat unnütz[7] ,abgestempelt‘ und der Veröffentlichung für unwürdig befunden werden. Dabei kommt auf der Handlungsebene eine niederländische Konnotation des Namens Droogstoppel – „Trockenstempel“ – zum Vorschein.

Die literarische Wirkung und das schöpferische Potenzial, die sich aus solchen Reibungspunkten ergeben, erweist sich als zeitlos: 1933 wurde Multatuli in einem niederländischen Aufsatz mit Autoren der Romantik gleichgestellt. „Typische trekken van een bepaalden kant der Romantiek herkennen wij echter in de wijze, waarop Sterne, Byron, Heine, De Musset en Multatuli o.a. de comische situatie aanwendden.“[8] –„Typische Züge einer bestimmten Art der Romantik erkennen wir aber in der Weise, wie Sterne, Byron, Heine, De Musset, Multatuli u.a. die komische Situation anwenden.“ Aufgrund dieses Spiels mit ironischen Dopplungen und Brechungen werden im gesamten Roman verschiedene Perspektiven sichtbar, die sich z.T. gegenseitig konterkarieren, aber nicht aufheben und im Wortsinne nebeneinanderstehen gelassen werden.

Eine vielstimmige Rezeptionsgeschichte

Vielstimmigkeit prägte zudem die Rezeptionsgeschichte von „Max Havelaar“. In Großbritannien wurde der Roman z.B. als Satire ausgelegt und in seinem kritischen Gehalt mit Harriet Becher Stowes „Uncle Tom’s Cabin“ (1852) verglichen. Manche sahen darin gar ein Plädoyer für die Abschaffung des Sklavenhandels sowie eine Vorausdeutung auf eine Befreiung. Auch in weiteren Ländern mischten sich mitunter zeitgenössisch geprägte Interpretationen in Diskurse um den Roman hinein: So verbreitete beispielsweise der linksorientierte, deutsche ,Anarchist‘ Wilhelm Spohr Multatulis Roman auf Basis einer Version aus dem Französischen, wenn auch in enger Kooperation mit der Witwe des Autors,[9] und strich in seiner Übersetzung den Untertitel des Originals vollständig[10]. In der Tschechoslowakei fand 1919 im Parlament außerdem eine Bezugnahme auf das Werk durch sozialdemokratisch orientierte, Deutsch sprechende Politiker statt, was als ein Beispiel für ideologische Vereinnahmung gilt, obwohl das Buch zum dem Zeitpunkt noch nicht in die Landessprache übersetzt war.[11] Dies bedeuten nur einige Beispiele einer schier unüberblickbaren Rezeptionsgeschichte, erfüllt von zahlreichen politisch motivierten Deutungen.

Dabei mag sein, dass frühe belgische Übersetzungen aus dem Niederländischen ins Französische originalgetreue Auslegungen begünstigten, denn Übertragungen aus Belgien fungierten als wesentliche literaturhistorische Drehscheibe zwischen den Ländern. Dort konnten Multatulis Wortspiele und -witze auch in kultureller Sicht dergestalt übertragen werden, dass die Substanz bewahrt bleibt.[12] Droogstoppel“ etwa impliziert im niederländischen Original Konnotationen, die von „Spielverderber“ über „Klugscheißer“ bis hin zu „Trockenstempel“ reichen. Dieselbe Ästhetik erreicht man in einer Zielsprache nur durch einen Kulturtransfer in dem Sinne, dass Wirkung, Klang und Esprit des Originals bei der Übersetzung mit reflektiert werden. Die Fähigkeit, sich in andere kulturelle Perspektiven hineinzuversetzen, machte damit Belgien zu einem Ort einer möglichst werknaher Übersetzung von „Max Havelaar“ ins Französische und indirekt in weitere romanische Sprachen.[13] Damit leistete Belgien einen Beitrag zu einer vielstimmigen Rezeptionsgeschichte.

Zeitgenössische Diskurse und Zeitlosigkeit

Multatulis Roman bezieht seine Wirkung weniger aus der Manifestation einer politisch-aktivistischen Weltsicht denn aus einem Nebeneinander verschiedener Standpunkte, welche witzige Reibungspunkte erzeugen und damit eine humoristische Energie freisetzen, die dem Text eine gewisse Leichtigkeit verschafft. Gewiss ist es nicht zuletzt dem Humor zu verdanken, dass der Roman bis heute nichts von seiner Wirkung eingebüßt hat. Die Zeitlosigkeit des Romans beruht weniger auf einer klaren Stellungnahme aus auf einer aus zahllosen Pointen bestehenden, romantisch-ironischen und leichtfüßigen Erzählweise, die mit Widersprüchen spielerisch und ironisch umgeht, ohne sie gänzlich zu eliminieren. Die Gestaltung des Romans lebt demnach letztlich davon, was die Menschen miteinander verbindet, unabhängig vom zeitlichen und kulturellen Kontext.

Implizit und zwischen den Zeilen von „Max Havelaar“ erklingt jedoch zugleich ein Widerhall zeitgenössischer niederländischer Diskurse, die als Zeichen der damaligen Gesellschaft in den Roman hinein diffundieren: Vergangene gesellschaftliche Tendenzen werden beispielsweise zwischen den Zeilen‘ hörbar, wenn der verarmte, Poet in einer vom Kolonialhandel profitierenden Gesellschaft mit dem Kaffeehändler kooperieren muss, um zu überleben. Womöglich aufgrund dieses historischen Werts hat das Original seinen festen Platz im Gedächtnisses der Niederländerinnen und Niederländer: Bei einem Publikumsvoting der „Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren“ wurde Multatuli im Jahr 2002 auf den ersten Platz gewählt.

Quellen

Primärliteratur

Multatuli: Max Havelaar . Übers. von Wilhelm Spohr. Minden: Bruns 1900. [Titel des niederländischen Originals: Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij.]

Sekundärliteratur

Bundschuh-van Duikeren, Johanna, Missinne, Lut und Konst, Jan: Grundkurs Literatur aus Flandern und den Niederlanden. 1. 12 Texte – 12 Zugänge. Berlin [u.a.] : Lit. 2014.

Haen, Theo d‘ [Hg.]: Dutch and Flemish literature as world literature. New York : Bloomsbury Academic.

Jongejan, Elisabeth: „De humor-‚cultus‘ der Romantiek in Nederland.“ Auf: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, URL: https://www.dbnl.org/tekst/jong124humo01_01/jong124humo01_01_0004.php [zuletzt am: 12.12.2024].

[1] Vgl. Haen, Theo d‘ [Hg.]: Dutch and Flemish literature as world literature.

New York : Bloomsbury Academic. S. 83f.

[2] Vgl. ebd.

[3] Vgl. ebd.

[4] Vgl. ebd., S. 83.

[5] Vgl. ebd.

[6] Vgl. ebd.

[7] Vgl. Multatuli: Max Havelaar. Übers. von Wilhelm Spohr. Minden: Bruns 1900. [Titel des niederländischen Originals: Max Havelaar of de koffijveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij.] S. 25.

[8] Jongejan, Elisabeth: „De humor-‚cultus‘ der Romantiek in Nederland.“ Auf: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, URL: https://www.dbnl.org/tekst/jong124humo01_01/jong124humo01_01_0004.php [zuletzt am: 12.12.2024].

[9] Vgl. Haen, Theo d‘ [Hg.]: Dutch and Flemish literature as world literature.

New York : Bloomsbury Academic, S. 86.

[10] Multatuli: Max Havelaar . Übers. von Wilhelm Spohr. Minden: Bruns 1900. [Titel des niederländischen Originals: Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij.]

[11] Vgl. ebd., S. 90.

[12] Vgl. ebd., S. 88.

[13] Vgl. ebd.