Beethovens „Ode an die Freude“ dürfte zumindest der Melodie nach jedem in Europa lebenden Menschen wohlvertraut sein: Die 1823 von dem Komponisten erfundene Melodie wurde 1985 zur offiziellen Hymne Europas erklärt.[1] Die Gründe dafür liegen nicht nur in der Verbindung stiftenden Wirkung, die auf Freude als universales menschliches Gut hinweist. Ludwig van Beethoven steht nämlich, wie die Staats- und Regierungschefs in ihrer Laudatio hervorhoben, ebenfalls für europäische Werte wie Freiheit, Frieden und Solidarität.[2]

Lebenslanges Vorbild: der flämische Großvater Louis van Beethoven

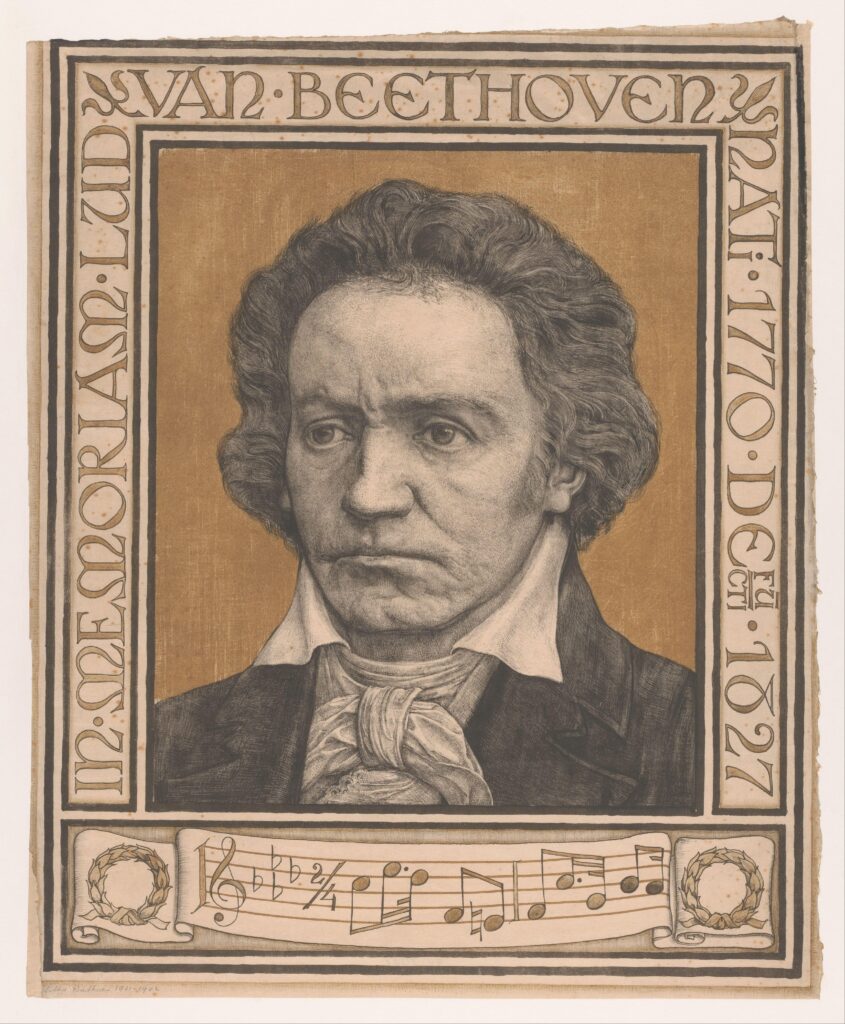

Ludwig van Beethoven soll zu seinem gleichnamigen Großvater eine sehr innige Beziehung gehabt haben. Von allen Mitgliedern seiner Familie stand dieser ihm in psychologischer Sicht am nächsten und diente auch als dessen frühestes musikalisches Vorbild, wie der belgische Dirigent Jan Caeyers in einem wesentlichen Referenzwerk schreibt: „Lange kannte er keinen größeren Ehrgeiz, als in Louis’ Fußstapfen zu treten und Kapellmeister zu werden, am liebsten in Bonn, auf jeden Fall aber an einem angesehenen Hof.“[3] Tatsächlich wurde Louis von seinem Enkel, der ihn nur aus frühesten Kindheitserinnerungen kennt, zeitlebens wie ein Heiliger verehrt: „Beethoven pflegte seine idealisierenden ,Erinnerungen‘ und hütete zeitlebens das repräsentative Porträt seines Großvaters wie eine Reliquie; in jeder seiner zahllosen Wohnungen fand es einen Ehrenplatz.“[4] Auch wenn aktuellere Genforschungen mittlerweile Zweifel an einer direkten biologischen Verwandtschaft zwischen den deutschen und den flämischen Beethovens aufwerfen – der Stammbaum ist brüchig, es könnte aber auch einen Seitensprung gegeben haben –[5], war die psychologische Bindung Ludwig van Beethovens an seinen Großvater so groß, dass mindestens von interkulturellen Einflüssen in der Biografie des berühmten Komponisten gesprochen werden kann.

Dieser Louis van Beethoven stammte, wie Jan Caeyers 2015 zusammengetragen hat, ebenso wie dessen Familie aus der Stadt Mecheln in der Provinz Antwerpen.[6] Dessen Vater Michiel van Beethoven arbeitete hauptberuflich als Bäcker, verdiente sich jedoch auch mehr oder weniger offiziell im An- und Verkauf von gebrauchten Möbeln und Gemälden etwas dazu.[7] In Armut lebte dieser Zweig der Beethoven’schen Familie nicht unbedingt, wie mehrere, über einige Generationen hinweg erworbene Häuser bezeugen.[8] Insbesondere Michiel van Beethoven war von einem hohen Ehrgeiz geprägt, durch Handelsgeschäfte in die Spitze der Gesellschaft aufzusteigen.[9] Heutzutage würde man dies als eine Aufsteigergeschichte bezeichnen, die gemäß Caeyers außerdem durch eine düstere Familienlegende bestärkt wurde: Die Ururgroßmutter von Michiel van Beethoven ist auf dem Grote Markt in Brüssel verbrannt worden, weil man sie der Hexerei bezichtigt hatte.[10] Diese entfernte Verwandte von Ludwig van Beethoven sei, so sagt man, eine für die damalige Zeit erstaunlich selbstbewusste, geistig aufgeschlossene und eigenständige Frau gewesen[11] und es lässt sich auf Basis dieser Quellen annehmen, dass dieser Eigensinn damaligen Sittenwächtern nicht unbedingt gefallen hat. In das kollektive Gedächtnis des flämischen Teils der van Beethovens hat sich dieses Ereignis unwiderruflich eingebrannt: Jan Caeyers arbeitet die ambivalente Wirkung dieses Familienmythos als einerseits Anlass zum Misstrauen, andererseits als Antrieb zu einem besseren Leben heraus. Michiel glaubte, wie seine Verwandten der vorigen Generation, fest daran, dass man es der Verstorbenen schuldig sei, an seine eigenen Überzeugungen und Ideale zu glauben und für diese einzustehen.[12] Diese in der Familientradition verankerte Eigenschaft wurde durch Erziehung an den Sohn Louis van Beethoven weitergegeben[13], der Ludwig van Beethovens prägendes Vorbild war.

Da sich das musikalische Talent von Ludwigs Großvater schon früh zeigte, wurde dieser – ganz im Sinne dieser genannten Prägung in der Beethoven’schen Familie – dazu angeregt, seine Ziele weiter zu verfolgen und den dafür nötigen Ehrgeiz zu entwickeln.[14] Im November 1731 nahm Louis van Beethoven kurzzeitig eine Stelle als Tenorist in Löwen an, um, vermutlich durch ein Arrangement eines einflussreichen Professors, am 02.09.1732 zu einem Sänger der Sankt-Lambertus-Kathedrale in Lüttich ernannt zu werden.[15]

Nach diesen ersten musikalischen Anstellungen im flämischen Raum berief man Louis van Beethoven aufgrund der historisch gewachsenen politischen Beziehungen bald nach Bonn: Lüttich war zu dem damaligen Zeitpunkt – noch vor der belgischen Revolution – zeitweilig von der geistlichen Herrschaft des Erzbistums Kölns betroffen, weswegen der damalige Kurfürst Clemens August von Bayern den Musiker aus Lüttich nach Köln abbeordern konnte.[16] Zwar war Lüttich formal und territorial kein Bestandteil Kölns, jedoch durch einen Vertrag zwischen dem Habsburger Maximilian I. und Karl VIII. von Frankreich aus dem Jahre 1492 zu strikter Neutralität zwischen den habsburgischen bzw. später spanischen Niederlanden und dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation verpflichtet und durch diesen Vertrag formal an das damalige deutsche Reich gebunden.[17] Obwohl es seine territoriale Eigenständigkeit behielt und in der Geschichte wiederholt durch einen rebellischen Eigensinn in Erscheinung trat – seit dem 13. Jahrhundert sind mehrere gewalttätige Aufstände bekannt –, blieb es durch seinen Handel eng mit den umgebenden Territorien verbunden.[18] Die Frage also, ob Beethovens Familie im Heiligen Römischen Reich oder in Flandern verwurzelt war, lässt sich angesichts dieser jahrhundertelangen engen Verflechtungen gar nicht eindeutig beantworten bzw. bleibt der Perspektive der Betrachtenden überlassen. Aufgrund dieser etwas komplizierten politischen und ökonomischen Verbindungen geschah es also, dass der Kölner Kurfürst Ludwig van Beethovens Großvater als Sänger nach Bonn berief, wo einige Jahre später, wahrscheinlich am 16. Dezember 1770, Ludwig van Beethoven geboren werden würde[19]. Womöglich spielten auch strategische Überlegungen bei diesem kulturellen Austausch eine gewisse Rolle, denn Kurköln war aufgrund seiner Stellung immer wieder Teil deutsch-französischer Auseinandersetzungen und konnte rasch zur militärischen Aufmarschzone werden, sodass ein kultureller Austausch mit dem neutralen Lüttich eine strategisch kluge Wahl sein musste.[20] Selbst wenn also die biologische Verwandtschaft zwischen den deutschen und den flämischen Beethovens aufgrund des wissenschaftlich-technischen Fortschritts heutzutage in Zweifel gezogen wird[21], lässt sich dennoch mit Gewissheit zumindest festhalten, dass die interkulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Flandern einen prägenden Eindruck in der Biographie Beethovens hinterlassen haben.

Nicht zuletzt auch musikalisch war Louis van Beethoven für seinen Enkel eine wesentliche Bezugsfigur. Obwohl der Flame Louis van Beethoven zunächst allein aufgrund seiner Stimme in Köln angestellt worden war, besaß dieser, ähnlich wie auch sein von Aufstiegssehnsüchten geprägter Vater[22], einen unermesslichen Ehrgeiz, der Leiter der höfischen Kapelle zu werden[23]. Da Louis jedoch über keinerlei Referenzen im Bereich des Komponierens verfügte, fiel die Entscheidung zugunsten eines anderen Bewerbers aus, welcher sich bereits als Violinvirtuose hervorgetan und als Komponist in Paris einen guten Ruf erarbeitet hatte[24]. Erst durch spätere Fügungen – insbesondere Sparmaßnahmen am Hof durch den Nachfolger Clemens Augusts – erhielt Ludwig van Beethovens Großvater diese prestigereiche Anstellung.[25] In der Literatur wird vermerkt, dass diese teilweise nicht geglückte Karriere einen hemmenden Einfluss auf Ludwig van Beethoven gehabt haben könnte, da dieser zwar in einem Großvater einen ambitionierten Musiker fand, jedoch nicht das Genie, das für seine eigene Passion einen Wegweiser hätte bilden können.[26] Die Beziehung zwischen Großvater und Enkel wird also in der Forschung diskutiert und der Erkenntnisprozess ist keineswegs abgeschlossen.

Familiäre Beziehungen in die Niederlande

Neben diesen Verbindungen der Familie Beethovens nach Flandern bestehen auch weitere Beziehungen zu den Niederlanden, wie sie zu der damaligen Zeit nicht unüblich waren: der Großvater Louis van Beethoven unterhielt ebenfalls einen Weinhandel, welcher insbesondere niederländische Kundschaft verzeichnete und – sofern die vorhandenen Quellen dies belegen können – sich auch auf diese Weise einen gewissen Wohlstand erarbeiten konnte.[27] Es wird vermutet, dass Ludwig van Beethovens Vater Jean van Beethoven von seinem Vater ein nicht unerhebliches Erbe erhalten hat, welches zu einem Großhandel auf dem Handel mit den Niederlanden beruhte.[28] Allerdings ist die Buchführung Louis van Beethovens nicht immer ganz durchsichtig gewesen, sodass nur davon ausgegangen werden kann, dass die Geschichte eines in Armut aufgewachsenen Ludwig van Beethoven ein romantischer Mythos ist.[29] In jedem Fall könnte die flämische Herkunft der van Beethovens einen Teil dazu beigetragen haben, dass der Weinhandel mit den Niederlanden derart anwachsen konnte, da auch Flandern, wie das Beispiel der Stadt Lüttich zeigt, mit den umgebenden Regionen durch Handel verbunden war und wichtige Sitten und Handelsgebräuche der Niederlande Louis wahrscheinlich bekannt gewesen waren.

Auch Ludwig van Beethoven sollte später in die Niederlande reisen, um dort als musikalisches Wunderkind der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Aufgrund der Tatsache, dass Mozart als Wunderkind im europäischen Raum noch frisch im Gedächtnis war[30] und in dieser Hinsicht eine gewisse einheitsstiftende Funktion übernahm, sollte auch der junge Beethoven diese Rolle übernehmen und als Komponist und Instrumentalmusiker in Europa auftreten[31]. Aus einer Abrechnung aus dem Hof des Prinzen Willem V. Oranien-Nassau in Den Haag geht hervor, dass der 12-jährige Beethoven eine für damalige Verhältnisse hohe Summe für einen Auftritt im Stadhouderlijk Kwartier am Binnenhof erhalten hatte.[32] Als kuriose Anekdote ist ebenfalls überliefert, dass Beethoven die Summe trotz der damals beachtlichen Höhe als zu niedrig empfand und bekundete, deshalb nicht erneut in den Niederlanden spielen zu wollen.[33]

Fazit: interkulturelle Verwandtschaften

Die bisherigen Recherchen haben gezeigt, dass eine Verwandtschaft Ludwig van Beethovens mit einem flämischen Teil seiner Familie nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, allerdings – was in vielerlei Hinsicht relevanter ist – interkulturelle Beziehungen zwischen Flandern, Deutschland und zum Teil auch den Niederlanden in der Biographie Beethovens sichtbar werden. Während politische Verwicklungen seit dem Mittelalter zu einer Abberufung Louis van Beethoven nach Bonn geführt haben, blieben die emotionalen Bindungen zu diesem Teil der Familie grundsätzlich erhalten, da Ludwig van Beethoven zu seinem Großvater die mit Abstand innigste Beziehung besaß. So lässt sich zweifellos feststellen, dass Beethoven zumindest im Herzen mit seinen flämischen Familienmitgliedern verwandt war und sein Stammbaum damit ein Beispiel für eine interkulturelle, aber auch politische Verbundenheit ist, wie sie in Grenzregionen häufig zum Vorschein gelangt.

Ebenso spricht die anhaltende Rezeption, die Beethoven in Flandern erfahren hat und erfährt, für sich: Nicht nur werben Touristenseiten in Mecheln mit Rundgängen, die erlauben, den familiären Wurzeln Beethovens nachzugehen, sondern im Jahr 2024 wurden auch zwei Manuskripte van Beethovens offiziell in das flämische Kulturerbe aufgenommen. Anhand dessen zeigt sich eindeutig die Relevanz, die der Komponist in der Geburtsstadt seines Großvaters besitzt: Er wird rezipiert als deutsch-flämischer Künstler, welcher auf beiden Seiten der Grenze gleichermaßen in das kulturelle Gedächtnis Eingang gefunden hat.

Quellen

Caeyers, Jan, Beethoven: der einsame Revolutionär: eine Biographie, 3., durchgesehene Auflage, München: Verlag C.H.Beck, 2016.

Europäische Union, „Die Europäische Hymne“, auf: european-union.europa.eu, URL: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-anthem_de (09.09.2025).

Kockartz, Andreas, „Ludwig van Beethoven ist wohl doch nicht mit den flämischen Van Beethovens verwandt“ (25.03.2023), auf: flanderninfo.be, URL:https://www.vrt.be/vrtnws/de/2023/03/24/ludwig-van-beethoven-ist-wohl-doch-nicht-mit-den-flaemischen-van/ (09.09.2025).

Kockartz, Andreas, „Flandern erwirbt zwei Manuskripte von Beethovens erster Klaviersonate“ (14.05.2024), auf: flanderninfo.be, URL: https://www.vrt.be/vrtnws/de/2024/05/14/flandern-erwirbt-zwei-manuskripte-von-beethovens-erster-klaviers/ (09.09.2025).

Ladenburger, Michael, „Ludwig van Beethoven – ein typisches Wunderkind?“, Bodsch, Ingrid (Hg.), Beethoven und andere Wunderkinder : wissenschaftliche Beiträge und Katalog zur Ausstellung ; [eine Ausstellung des StadtMuseums Bonn und des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien ; Ernst-Moritz-Arndt-Haus, Bonn, Adenauerallee 79 ; 29. November 2003 – 29. Februar 2004, Bonn: Stadtmuseum Bonn 2003.

Seggern von, Harm, „Lüttich“, in: Ders. (Hg.), Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800). Ein Handbuch. Abteilung I: Analytisches Verzeichnis der Residenzstädte. Teil 2: Nordwesten, Ostfildern: Thorbecke, 2022, S. 344-354.

[1] Vgl. Europäische Union, „Die Europäische Hymne“, auf: european-union.europa.eu, URL: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-anthem_de (09.09.2025).

[2] Vgl. ebd.

[3] Caeyers, Jan, Beethoven: der einsame Revolutionär: eine Biographie, 3., durchgesehene Auflage, München: Verlag C.H.Beck, 2016, S. 39.

[4] Ebd.

[5] Vgl. Kockartz, Andreas, „Ludwig van Beethoven ist wohl doch nicht mit den flämischen Van Beethovens verwandt“ (25.03.2023), auf: flanderninfo.be, URL:https://www.vrt.be/vrtnws/de/2023/03/24/ludwig-van-beethoven-ist-wohl-doch-nicht-mit-den-flaemischen-van/ (09.09.2025).

[6] Vgl. Caeyers, Jan, Beethoven: der einsame Revolutionär: eine Biographie, 3., durchgesehene Auflage, München: Verlag C.H.Beck, 2016, S. 11.

[7] Vgl. ebd.

[8] Vgl. ebd.

[9] Vgl. ebd., S. 11f.

[10] Vgl. ebd., S. 12.

[11] Vgl. ebd.

[12] Vgl. ebd.

[13] Vgl. ebd., S. 13.

[14] Vgl. ebd.

[15] Vgl. ebd., S. 29f.

[16] Vgl. ebd., S. 30f.

[17] Vgl. Seggern von, Harm, „Lüttich“, in: Ders. (Hg.), Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800). Ein Handbuch. Abteilung I: Analytisches Verzeichnis der Residenzstädte. Teil 2: Nordwesten, Ostfildern: Thorbecke, 2022, S. 344-354, hier S. 352.

[18] Vgl. ebd., S. 352f.

[19] Vgl. Caeyers, Jan, Beethoven: der einsame Revolutionär: eine Biographie, 3., durchgesehene Auflage, München: Verlag C.H.Beck, 2016, S. 47.

[20] Vgl. ebd., S. 32.

[21] Vgl. Kockartz, Andreas, „Ludwig van Beethoven ist wohl doch nicht mit den flämischen Van Beethovens verwandt“ (25.03.2023), auf: flanderninfo.be, URL:https://www.vrt.be/vrtnws/de/2023/03/24/ludwig-van-beethoven-ist-wohl-doch-nicht-mit-den-flaemischen-van/ (09.09.2025).

[22] Vgl. Caeyers, Jan, Beethoven: der einsame Revolutionär: eine Biographie, 3., durchgesehene Auflage, München: Verlag C.H.Beck, 2016, S. 12,

[23] Vgl. ebd., S. 34.

[24] Vgl. ebd., S. 34f.

[25] Vgl. ebd., S. 35f.

[26] Vgl. Ladenburger, Michael, „Ludwig van Beethoven – ein typisches Wunderkind?“, Bodsch, Ingrid (Hg.), Beethoven und andere Wunderkinder : wissenschaftliche Beiträge und Katalog zur Ausstellung, Bonn: Stadtmuseum Bonn 2003, S. 11.

[27] Vgl. Caeyers, Jan, Beethoven: der einsame Revolutionär: eine Biographie, 3., durchgesehene Auflage, München: Verlag C.H.Beck, 2016, S. 37.

[28] Vgl. ebd.

[29] Vgl. ebd.

[30] Vgl. Ladenburger, Michael, „Ludwig van Beethoven – ein typisches Wunderkind?“, Bodsch, Ingrid (Hg.), Beethoven und andere Wunderkinder : wissenschaftliche Beiträge und Katalog zur Ausstellung, Bonn: Stadtmuseum Bonn 2003, S. 11.

[31] Vgl. ebd., S. 15.

[32] Vgl. ebd.

[33] Vgl. ebd.