Der Mensch im Fahrwasser der Geschichte

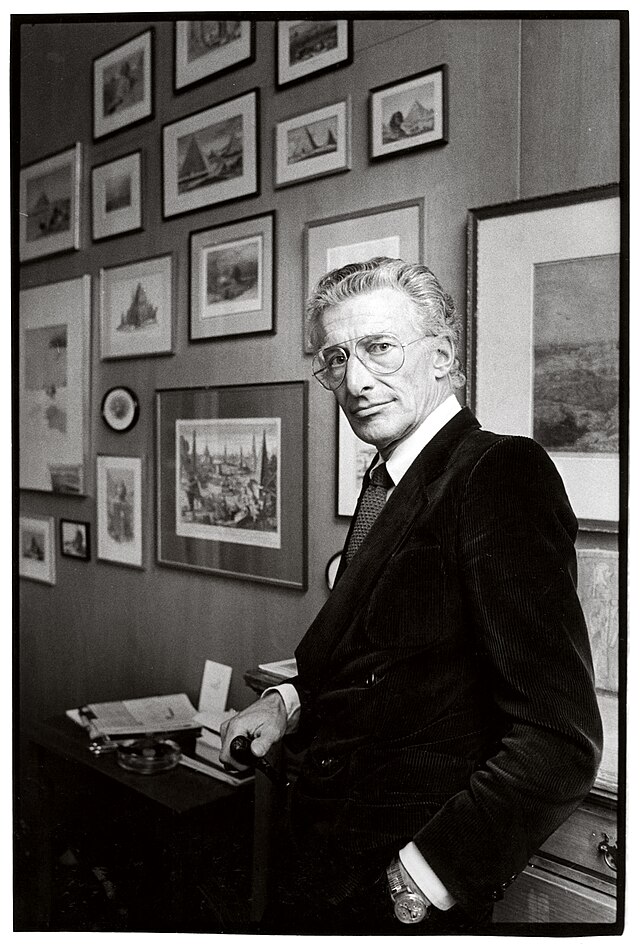

Harry Mulisch (1927-2019) kann mit Fug und Recht als einer der bekanntesten Niederländer Schriftsteller bezeichnet werden. Sein 1982 erstmalig veröffentlichter Roman „De Aanslag“ (dt. Titel „Das Attentat“, Erstpublikation 1986) hat in den Niederlanden und Flandern einen festen Platz in den schulischen Lehrplänen inne. Diese Erzählung beginnt mit den Worten „Weit, weit zurück“[1]. Wir befinden uns in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs. Während der Protagonist Anton mit seinen Eltern Brett- und Kartenspiele spielt und sein Vater seine humanistische Bildung weitergibt, wird plötzlich ein niederländischer Kollaborateur mit dem NS-Regime erschossen. Die Leiche wird vor die Haustüre der unschuldigen Familie gelegt.[2]

Anton stößt während einer späteren, lebenslangen Verdrängung der Ereignisse wiederholt auf die kollektive Geschichte, etwa wenn Reminiszenzen an das historische Trauma in seinen Alltag einbrechen. Nichts bleibt ohne Zusammenhang zu diesem initialzündenden Moment, in dem sich das private Trauma und jenes der deutsch-niederländischen Beziehungen zeigen. Insofern liest sich der Roman auf zwei Weisen: einmal als Manifestation eines individuellen Lebenswegs, welchen der junge Anton später in Andenken an seinen antik-humanistisch gebildeten Vater durch eine Laufbahn als Arzt zu realisieren versucht. In diesen Versuch jedoch, das Individuell-Menschliche zu bewahren, brechen unentwegt die Trümmer des Vergangenen ein und reflektieren die Bruchstellen des Historischen über das Individuelle hinaus. Deshalb wird dieser Roman in diesem Artikel als eine Evidenzialisierung der Verstrickungen zwischen Individuum und kollektiver Geschichte gelesen. Inwiefern zeigen sich Einbrüche der deutsch-niederländischen Geschichte in die Biographie eines einzelnen und umgekehrt?

Fotografische Zeugnisse und persönliches Erleben

Ob Harry Mulisch an einer dokumentarischen Vergangenheitsbewältigung gelegen ist, wird von ihm in einer Interviewaussage ausdrücklich verneint. „Ich fühle mich als Schriftsteller. Es gibt viele schreckliche Dinge. […] Doch deswegen schreibe ich keinen Roman, dann müsste ich eben ein Sachbuch schreiben. Ein Kunstwerk dagegen ist weder wahr noch falsch. Es kann schön oder nicht schön sein, gut oder nicht gut, wahrhaftig oder nicht wahrhaftig, aber wahr kann es nicht sein.“[3] Es geht ihm nicht um einen faktischen Bericht von historischer Beweiskraft, wie es in Bezugnahme auf eine Vergangenheitsbewältigung angesichts der in „Das Attentat“ entfalteten Thematik erwartet werden könnte. Vielmehr begreift Mulisch das Imaginäre und Fiktionale in seine Erinnerungsarbeit ein: „Und wenn Hitler kommen kann, der solche Dinge macht, muss doch auch der große Schriftsteller kommen, der etwas daraus macht. Man findet schon bei Shakespeare und Kafka diese Schreckenswelt.“[4] Der Schrecken wird solange nicht als unausweichlich und zwangsläufig erlebt, wie er fiktiv ist. In der Logik des Erfundenen insistiert eine ,schreckliche’ Fiktionalität also immer auch auf der Möglichkeit, dass es anders verlaufen könnte, selbst wenn die Historie zuvor Erschreckendes gezeigt hat.

Eine nicht fiktionale, sondern reale „Schreckenswelt“ hat Mulisch am eigenen Leib erlebt: Sein Vater war ein niederländischer Offizier mit österreichisch-ungarischen Wurzeln und seine Mutter eine deutsche Jüdin. Der Vater kollaborierte zwar mit Hitlerdeutschland, doch er war kein vollumfänglicher Anhänger der rassistischen Ideologie und bewahrte seine Frau vor dem Schlimmsten. Die Großmutter und Urgroßmutter des Jungen hingegen blieben nicht von den Massenmorden verschont.[5] Mit seinem Verweis auf das Fiktionale in seinen Texten unterstreicht Mulisch jedoch ausdrücklich eine immer wieder von ihm hervorgehobene Aussage: die Shoa selbst nicht zum primären Gegenstand eines Werks gemacht zu haben.[6] Pure Historizität liegt seinem Roman daher fern.

Sein Roman „Das Attentat“ nimmt demnach lediglich dokumentarische Zeugnisse zum Anlass einer Dichtung: Am 25.01.1944 wurde in derselben niederländischen Stadt wie in Mulischs Erzählung, in Haarlem, ein Kollaborateur namens Fake Krist ermordet. Nicht nur der Name des Ermordeten wurde von Mulisch mit der Figur „Fake Ploeg“ fast wortwörtlich übernommen. Auch die Beschreibung der Leiche auf der Straße ähnelt in frappierender Weise einem Foto, welches Rita Kruse in einer Modellanalyse zum Roman hat abdrucken lassen: „[…] die Beschreibung der Position der Leiche könnte die Unterschrift zu dem Polizeifoto von der Leiche von Fake Krist sein: ,Sein […] Arm ruhte auf dem Bordstein, als hätte er es sich gemütlich gemacht.‘“[7] Um diese Fakten herum rankt sich die fiktionale Geschichte des Romans, welche das Individuelle jedweden Erinnerungsakts aufgrund ihres spekulativen Charakters betont. Der Mensch in seiner Wesensart wird dadurch wieder zum Zentrum des historischen Geschehens gemacht, was „Das Attentat“ von kollektiven Bewältigungsprozessen unterscheidet. Dadurch bringt Mulisch das Historische in seiner Wirkung auf das einzelne Individuum und die dadurch zerstörte Humanität zur Sprache.

Arbeit an der deutsch-niederländischen Geschichte

Doch die literarische Bearbeitung der Kriegsfolgen stellt zugleich eine Arbeit an den deutsch-niederländischen Beziehungen infolge des Krieges dar. Dass Mulisch als Außenstehender die deutsche Geschichte zugleich als Teil der niederländischen sieht, bezeugt bereits sein erster, in Deutschland zunächst nicht groß rezipierter Roman: Het stenen bruidsbed von 1959 (Dt: „Das steinere Brautbett“, erstmalig übersetzt im Jahr 1960). Der Titel spielt auf eine Thematik an, die wie ein Stein im Magen liegt: Ein amerikanischer Bomberpilot reist später als Zahnarzt in das ehemals von ihm zerstörte Dresden zurück und blickt auf die Ruinen. Mulisch zeichnet sie als gähnend leere, zahnlose Mundhöhle, die metaphorisch von schmerzhaften Wunden und Verlusterlebnissen geprägt ist. In einem grotesken inneren Monolog tauchen immer wieder Anspielungen auf ein Kriegsgeschehen auf, obwohl der Text selbst von einer anderen Gegenwart, nämlich einer Liebesgeschichte, erzählt: „Es wurde photographiert und weitergegeben an das unterirdische Bunkerarchiv, die zentralen Stäbe, die Kartenräume, das wölfische Bunkerarchiv. – ,Dich krieg‘ ich. Dich krieg‘ ich.‘“[8] Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Individualität und Kollektivität, Vergangenheit und Gegenwart, Fakt und Fiktion durchdringen: Mulisch bezieht nämlich wahrscheinlich einen eigenen Augenzeugenbericht aus dem zerbombten Dresden nach dem Zweiten Weltkrieg als Inspirationsquelle in den Text mit ein[9], verfremdet das Autobiografische aber so weit, dass nur noch die Fiktion übrig bleibt. Derartige Verunklarungen sind charakteristisch für ein Schreibverfahren, das mit Anspielungen und (Selbst-) Zitaten arbeitet: Aus Verfremdungseffekten ergibt sich eine Distanz zum Geschehen und daraus wiederum vielfältige Auslegungsmöglichkeiten, die zum eigenständigen Denken und Kommentieren der Textvorlage anregen. Der genannte Erinnerungsmonolog dient daher als Exempel für eine Erzählung, die nicht nur auf vielfältige Weise interpretiert werden kann, sondern Widerspruch geradezu herausfordert.

Der Glaube an eine humanere Welt

In all den schmerzhaften Erinnerungen der jeweiligen Erzähler präsent bleibt aber die Suche nach einer anderen, humaneren Welt: In „Das Attentat“ wird diese Welt anfangs zerstört, denn die aus dem antiken Bildungsfundus des Vaters erwachsende Lehrstunde zerstört die titelgebende Ermordung. Eine Sehnsucht nach dem Verlorenen wird in der Erinnerung des Jungen aufrechterhalten, indem er das Verlorene als Arzt wieder zu erheischen versucht: Das Retten von Menschen steht dem Morden kontrapunktisch gegenüber. Die Stimme des Vaters, durch die Nazis zum Ersterben gebracht, lebt also in der Hoffnung auf eine sich später wieder realisierende Menschlichkeit fort. Diese Erinnerung an eine bessere Zukunft formuliert der Text selbst nicht aus. Doch „Das Attentat“ regt die Rezipient*innen durch seinen Schrecken an, dem Grauen zu widersprechen: Die Hoffnung existiert als implizite Aufforderung, die Geschichten nicht dem Schrecken zu überlassen und sich aus den gefährlichen Fahrwassern der signifikanten Ereignisse zu befreien. Wohl auch deshalb bildet der durch den Fluss der Zeit deformierende Dampfer ein Leitmotiv des Romans:

Stampfend teilte der Bug das Wasser zu einem V, das sich weitete, bis es beide Ufer erreichte. […] Dann schwappten die Wellen zurück und formten ein umgekehrtes V, ein Lambda, das sich immer mehr schloß, nun aber mit dem ursprünglichen V zusammenstieß, verformt das andere Ufer erreichte und wieder zurückschlug, bis der Kanal in seiner ganzen Breite von einem komplizierten Liniengeflecht überzogen war, das sich minutenlang immer wieder veränderte, bis es sich schließlich beruhigte und verschwand. Anton versuchte immer wieder, den genauen Ablauf der Bewegungen herauszufinden, doch jedesmal wurde das Wellenmuster so kompliziert, daß er es nicht mehr verfolgen konnte.[10]

Insofern gehört ein Poetisieren des Realen zum grundlegenden Schreibprozess Mulischs. Dies zeigt nicht zuletzt paradigmatisch eine Stelle in „Das Attentat“: „Was man behält, ist nicht das Handgemenge der Soldaten, sondern das Bild der Natur – und das ist immer noch da. Die Schlacht ist vorbei, aber die Flüsse sind noch da, man kann sie noch immer hören und ist dann selber der Hirte.“ Als wollte der Dichter sagen, daß das ganze Dasein nur eine Metapher für eine andere Wirklichkeit ist und daß es darauf ankommt, diese andere Wirklichkeit zu erkennen.“[11] Um es mit einem im Buch zitierten Beatles-Titel zu formulieren: „Thanks für the memory.“[12]

Quellen

Mulisch, Harry und Habers, Anneleen [Übers.]: Das Attentat: Roman. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1993.

Hage, Volker: „Tanz unter den Ruinen. Harry Mulisch.“ In: Zeugen der Zerstörung: die Literaten und der Luftkrieg; Essays und Gespräche. Frankfurt am Main: S. Fischer 2003. S. 223-234.

Kruse, Rita: Harry Mulisch: Das Attentat: ein Krieg mit der Vergangenheit.

Paderborn : Schöningh 1999.

Bundschuh-van Duikeren, Johanna, Missinne, Lut und Konst, Jan: Grundkurs Literatur aus Flandern und den Niederlanden. Berlin [u.a.]: Lit 2014.

Bilder: ©Wikimedia Commons. Harry Mulisch in seinem Arbeitszimmer in 1999; ©Wikimedia Commons. Haarlem

[1] Ebd., S. 9.

[2] Vgl. ebd., S. 24.

[3] Hage, Volker: „Tanz unter den Ruinen. Harry Mulisch.“ In: Zeugen der Zerstörung: die Literaten und der Luftkrieg; Essays und Gespräche. Frankfurt am Main: S. Fischer 2003. S. 223-234, hier: S. 230f.

[4] Ebd., S. 234.

[5] Vgl. Hage, Volker: „Tanz unter den Ruinen. Harry Mulisch.“ In: Zeugen der Zerstörung: die Literaten und der Luftkrieg; Essays und Gespräche. Frankfurt am Main: S. Fischer 2003. S. 223-234, hier: S. 223.

[6] Vgl. ebd., S. 230.

[7] Kruse, Rita: Harry Mulisch: Das Attentat: ein Krieg mit der Vergangenheit.

Paderborn : Schöningh 1999. S. 12f.

[8] Bundschuh-van Duikeren, Johanna, Missinne, Lut und Konst, Jan: Grundkurs Literatur aus Flandern und den Niederlanden. Berlin [u.a.]: Lit 2014. S. 279.

[9] Vgl. Hage, Volker: „Tanz unter den Ruinen. Harry Mulisch.“ In: Zeugen der Zerstörung: die Literaten und der Luftkrieg; Essays und Gespräche. Frankfurt am Main: S. Fischer 2003. S. 223-234, hier: S. 223.

[10] Mulisch, Harry und Habers, Annelen [Übers.]: Das Attentat: Roman. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1993. S. 11.

[11] Ebd., S. 20.

[12] Ebd., S. 67.