Eine kleine poetische Analyse einer Kunstausstellung

Auf der siebenmonatigen Biennale 2019 in Venedig zeigte ein Luxemburger Künstler eine Ausstellung namens „Oblivion“. Doch das ,Ausgestellte‘, das dargestellte Objekt existierte anfangs nicht, denn es befand sich bei Beginn der Präsentation in einem Zustand des ,Unfertigen‘, des Werdens:

In gläsernen Karaffen, die mit Wasser aus Portugal und Luxemburg gefüllt waren, befanden sich viele kleine koreanische Jujube-Früchte.[1] Allmählich sog das Wasser Farbe und Aroma der Früchte in sich auf und als die kleinen Beeren nunmehr verschrumpelt waren, wurden sie aus der Karaffe entnommen.[2] Nichtsdestoweniger blieben sie präsent: Geschmack und Färbung waren weiterhin in der Flüssigkeit erhalten – die kleinen Beerenkörper hatten das Wasser in Brandy verwandelt.[3] So wanderten die Erinnerung an die verschwundenen Beeren in die Gläser der anwesenden Besucher*innen.[4]

Die Ausstellung Godhinos könnte als bloßes künstlerisches Experiment gelesen werden, als das es, wie alle seine Arbeiten, sicherlich auch seine Daseinsberechtigung besitzt: Wie ein Artikel des Luxemburger Kunstdirektors Christoph Gallois zeigt, faszinierte ihn von jeher das Unvollendete und Prozessuale einer ,nomadischen‘ Kunst, die immer in Bewegung bleibt.[5] Das kleine Brandylabor spiegelt laut der französischen Schriftstellerin Léa Bismuth ebenso eine weitere wesentliche Ebene seines gesamten gestalterischen Werks: jene einer universalen Poesie, die er dem Sichtbaren kontinuierlich zufügt, um Bedeutungsräume zu generieren, die Bilder und Installationen als textuelles Geflecht erscheinen lassen, das wie ein Gedicht ausgelegt werden kann.[6] Eine solche Poesie findet sich beispielsweise in seiner Ausstellung „Written by water“, die unzählige ungeschriebene Geschichten Reisender und Geflüchteter bildlich veranschaulicht.[7] In vergleichbaren Lesart gewinnen die einzelnen Elemente von „Oblivion“ ebenfalls eine Form, die mit einem literarischen Werk vergleichbar ist.

Godinhos eigene Identität spielt in diese Darstellung gewiss mit ein: Das Wasser aus Luxemburg und Portugal symbolisiert Eigenaussagen zufolge seine kulturellen Wurzeln und damit die Migrationserfahrungen, die sich in sein Gedächtnis eingeschrieben haben.[8] Zugleich mitverhandelt wird die Frage nach einer Luxemburger Identität: Der Bundeszentrale für politische Bildung zufolge beträgt der Anteil an eingewanderten Bewohner*innen in diesem Land seit 2011 kontinuierlich um die 50 %.[9] Insofern fungiert Godinho als kultureller Stellvertreter dieser demografischer Entwicklung und fragt nach der Gestaltung Luxemburgs als Einwanderungsland.[10]

In diesem Sinne symbolisieren die kleinen Beeren die zunächst fest definierte Gleichheit ohne Abweichungen. Während Godhinos Experiment verlieren die Beeren zunehmend ihre einheitliche Form und sie gleichen einander zunehmend weniger. Auf eine poetisch-bildhafte Weise veranschaulicht Godinhos Ausstellung also komplexe identitäre Austauschprozesse, die auf kultureller Permeabilität basieren. Wie Godinho zudem in „Written by water“ angibt, verbirgt sich in dem Experiment eine Reminiszenz an die „Odyssee“: In diesem Epos finden Schiffsreisende ähnliche kleine, ihnen unbekannte Früchte, die sie mit angenehmer Süße empfangen, doch durch das Einverleiben dieser Beeren verlieren sie die Erinnerung an ihre Identität.[11] „Oblivion“ könnte demnach exemplarisch für jeden interkulturelle Wandel stehen: Die Ausstellung versinnbildlicht die Fragilität jedweder Identität.

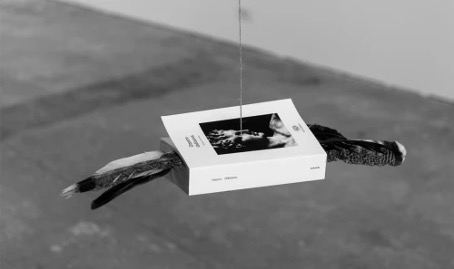

Was bleibt von der aufgelösten Identität dann im Gedächtnis? Die Spuren, die sinnliche Erinnerung an die Beeren, leben auf metaphorische Weise ja noch im Brandy fort und ,erzählen‘ von der Anwesenheit der kleinen Früchte, selbst nachdem diese verschwunden sind. Die Installation richtet sich damit bewusst an die sinnliche Erinnerung, was bei einer körperlichen Anwesenheit als Besucher*in deutlicher zum Tragen kam als aus der schriftvermittelten Distanz heraus. Die Besucher*innen der Ausstellung wurden zu Zeug*innen einer transformativen Erfahrung, indem sie den Wert kultureller Wandlung am eigenen Leib erlebten, rochen und schmeckten. Somit schrieb sich die Erinnerung an diese Erfahrung in das Körpergedächtnis ein, wie Fotos der Ausstellung zeigen. „Gedächtnis“ und identitäre Wandlungsprozesse werden demnach ihrer abstrakten Begrifflichkeit enthoben und in die Sphäre persönlicher Wahrnehmung verlegt.

Daher kommt dem ,Gesamtkunstwerk‘, das neben der materiellen Ausstellung auch Fotografien und den bereits zitierten Begleit- und Erklärtext umfasst, eine in jeder Hinsicht vermittelnde Rolle zu[12]: Die Betrachterperspektive fokussiert sich während der Ausstellung auf einen Zustand des ,Dazwischen‘: Die Beeren befinden sich während der meisten Zeit der Ausstellung zwischen ihrem Zustand der Verwurzelung und dem Zustand als Brandy, der noch Spuren einer ursprünglichen Existenz trägt. Insofern thematisiert die poetische Bildlichkeit dieser Installation die Bedeutung von „Übergangsriten“[13], ein von Arnold van Gennep (1986) geprägter kulturwissenschaftlicher Begriff: Wollen sich Menschen verändern, müssen sie sich von sicheren Bindungen lösen wie von den Ästen eines Baumes oder Strauches. Dies bedeutet die Hinnahme einer existenziellen Unsicherheit, die für die Wandlung nötige Vorbedingung ist. Diesem Gefühl der Ungewissheit – was wird aus den Beeren in der Karaffe? – wurden die Betrachter*innen vor Ort, aber auch mittels der Photographien in einem Zustand ,freudiger Erwartung‘ ausgesetzt. Sie erlebten so Tag für Tag das Phänomen der Veränderung, das ohne ein Gefühl schwebenden Ungewissheit – gezeigt durch die im Wasser treibenden Beeren – nicht machbar ist. In dieser Zeitspanne ermöglicht erst das Loslassen alter Bindungen die Öffnung für Neues. Die Chance der kulturellen ,rites de passage‘[14] demonstriert „Oblivion“ also auf positive Weise: Der emotionale Schwebezustand, der sich in Momenten der kulturellen Öffnung ergibt, wird demnach in den ,entwurzelten‘ Früchten ebenso aufgerufen wie die Hoffnung auf den metaphorischen Brandy. Diese ausgestellte Verwandlung artikuliert also die Freuden, die in einer identitären Transformation liegen können.

Insgesamt verhandelt „Oblivion“ daher die Frage nach Erinnerung und Identität in Gesellschaften, die von Wanderungsbewegungen geprägt sind. Die kleinen koreanischen Früchte symbolisieren auf poetische und mehrdeutige Weise verschiedene Perspektiven auf kulturelle Wandlungsprozesse. Im Hinblick auf diese Symbolik lassen sich verschiedenste Bedeutungen herausdestillieren: Generell lässt sich erkennen, dass sich Godinho gegen Formen nationaler Identitätskonzepte wendet, die eine feste, abgedichtete Form annehmen. Die Präferenz für das Diffundieren im Wasser konterkariert ein solches Identitätskonzept ebenso wie die Reminiszenz an die „Odyssee“: Das Vergessen der eigenen Identität, zu Homers Zeiten noch katastrophal, verwandelt Godinho in eine genussvolle Öffnung auf das andere. In dieser Form bleiben die aufgeworfenen Fragen, wie auch „Oblivion“ selbst, als unabgeschlossene Fragen in Erinnerung. Es war demnach eine Ausstellung, die gewiss nicht dem Vergessen anheimfällt.

Quellenangaben

Gennep, Arnold van: Übergangsriten : = (Les rites de passage). Frankfurt [u.a.] : Campus-Verlag [u.a.] 1986.

Godinho, Marco: Written by water. [Mit Texen von: Léa Bismuth, Sally Bonn, Thierry Davila, Paul di Felice, Cristophe Gallois, Hélène Guenin, Béatrice Josse.] Berlin: Hatje Cantz 2020.

Nienaber, Birte/ Holzapfel-Mantin, Nicole/ Sommarribas, Adolfo: „Migration und Migrationspolitik in Luxemburg.“ Auf: Bundeszentrale für politische Bildung, URL: https://www.bpb.de/themen/migration-integration/regionalprofile/522851/migration-und-migrationspolitik-in-luxemburg/ [zuletzt am 23.08.2024].

Bildquellen

Godinho, Marco: https://www.marcogodinho.com. [Zuletzt am 23.08.2024]. Die Weiterverbreitung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Künstlers.

[1] Vgl. Godinho, Marco: Written by water. [Mit Texten von: Léa Bismuth, Sally Bonn, Thierry Davila, Paul di Felice, Cristophe Gallois, Hélène Guenin, Béatrice Josse.] Berlin: Hatje Cantz 2020. S. 61.

[2] Vgl. ebd.

[3] Vgl. ebd.

[4] Vgl. ebd., S. 57.

[5] Vgl. ebd., S. 77.

[6] Vgl. ebd., S. 69.

[7] Vgl. ebd., S. 58.

[8] Vgl. ebd., S. 61.

[9] Vgl. Nienaber, Birte/ Holzapfel-Mantin, Nicole/ Sommarribas, Adolfo: „Migration und Migrationspolitik in Luxemburg.“ Auf: Bundeszentrale für politische Bildung, URL: https://www.bpb.de/themen/migration-integration/regionalprofile/522851/migration-und-migrationspolitik-in-luxemburg/ [zuletzt am 23.08.2024].

[10] Vgl. ebd.

[11] Vgl. Godinho, Marco: Written by water. [Mit Texen von: Léa Bismuth, Sally Bonn, Thierry Davila, Paul di Felice, Cristophe Gallois, Hélène Guenin, Béatrice Josse.] Berlin: Hatje Cantz 2020. S. 61.

[12] Vgl. ebd., S. 53-57, S. 61.

[13] Gennep, Arnold van: Übergangsriten : = (Les rites de passage). Frankfurt [u.a.]: Campus-Verlag [u.a.] 1986.

[14] Ebd.