Ab Mitte des 19. Jahrhunderts verbreitete sich die Ausstellung von Menschen in Form von „Menschenzoos“ bei europäischen Festen, im Theater und in Zirkussen.[1] In der Kolonialzeit gehörte somit die Objektifizierung des „fremden“ Menschen zum guten Ton und Belgien und die Niederlande schlossen sich wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland dem an.[2] Die eigene Kolonialmacht und wirtschaftliche Superiorität sollte nicht nur dem eigenen Volk bewiesen werden. So wurden die Weltausstellungen in Europa vielmals als globale Tribüne genutzt, und neben u.a. Industrie, Handwerk und Kunst wurden auch Menschen aus den europäischen Kolonien ausgestellt. Dieser Beitrag behandelt die Entwicklung der belgischen und niederländischen „Menschenzoos, deren vielfältigen Motiven sowie das Erbe und die Erinnerungskultur der Kolonialausstellungen in Belgien und den Niederlanden.

Definition und Restriktion

Das Konzept von „menschlichen Zoos“ gilt in der Forschung als Sammelbegriff für „eine Vielzahl von Ausstellungen, deren gemeinsames Ziel die öffentliche Zurschaustellung von Menschen war, mit dem alleinigen Zweck, ihren speziellen morphologischen oder ethnischen Zustand zu zeigen“.[3] Die Idee eines Zoos impliziert jedoch unweigerlich eine animalistische Unterwerfung der irrationalen ausgestellten „Fremden“ durch die rationalen ausstellenden Organisatoren.[4] Daraus folgt, dass die Menschen, die in ebendiesen „Zoos“ ausgestellt wurden „passive Opfer von Rassismus und Kapitalismus im Westen“[5] seien. Es kann festgestellt werden, dass der Begriff und seine Implikationen Ursprung einer westlichen und weißen Perspektive auf die Kolonialausstellungen sind, die als Vorbehalt im Hinterkopf behalten werden müssen, da die Ausstellung von „fremden“ Menschen bei den Weltausstellungen primär von europäischen Wissenschaftlerinnen dokumentiert wurde.

Kolonialausstellung in den Niederlanden (1883)

Bei der Kolonialausstellung in Amsterdam im Jahr 1883 wohnten insgesamt 29 Individuen sechs Monate in einem „surinamischen Dorf“ und wurden von Tausenden besucht.[6] Die Besuchenden konnten „authentische“[7] Surinamer besuchen, die ihre Lebensweise schauspielerisch darstellten.[8]

Die Bewohnerinnen des Dorfs wurden gezielt ausgewählt, um Suriname zu repräsentieren. Unter ihnen waren auch acht Kinder und zwei Jugendliche.[9] Laut Paulien Schuurmans (2013) trug die Ausstellung der „Surinamer“ zwar dazu bei, eine Reise in die Kolonie zu bieten (couleur locale) und zu unterhalten, aber ihr Hauptaugenmerk lag darauf, „evolutionäre Lektionen über menschliche Zivilisationen zu lernen“[10]. Die Surinamer wurden in der Ausstellung objektifiziert und als lebendige Legitimierung des Kolonialismus ausgestellt, indem Amateuranthropologen wie Ronald Bonaparte (1858-1924) sie als Forschungsobjekte nutzten, um sozialdarwinistische Theorien zu validieren.[11] Sie wurden insbesondere mit den Menschen aus Niederländisch-Indien verglichen und das Maß an „Primitivität“ wurde als Legitimierung der Zivilisierung genutzt.

Kolonialausstellungen in Belgien bis 1914

Die erste belgische Kolonialausstellung fand in Antwerpen im Jahr des Beginns der Kongo-Konferenz statt (1894-1895) und wurde von der Ausstellung in Amsterdam inspiriert. Dort befand sich ein „village nègre“, in dem 12 „Afrikaner“, von denen einige aus den portugiesischen Kolonien stammten, dargeboten wurden. Im Jahr 1894 wurde ein Dorf mit 114 Kongolesen geboten, die Industrie, Künste und Musik vorstellten[12] sowie 30 Soldaten der entstehenden Kolonialarmee (Force Publique).[13] Die belgische Bevölkerung hatte hier zum ersten Mal die Möglichkeit, in Belgien Kongolesen zu treffen, da es in beide Richtungen Reisebeschränkungen gab.[14] Bis zur kongolesischen Unabhängigkeit lebten sehr wenige Kongolesen in Belgien und in der Presse erschienen sie nur im Falle von königlichen Reisen, um den Kongo missionarisch als „grand enfant“ Belgiens zu inszenieren.[15]

König Leopolds persönliches Kolonialprojekt war im Jahr 1897 mittlerweile rentabel geworden und dieser Erfolg stand in der Weltausstellung in Brüssel und Tervuren im Fokus. Es reisten nicht nur 267 „indigènes“ von verschiedenen kongolesischen Volksstämmen an, sondern auch 90 Soldaten der Force Publique, die ihre „zivilisatorischen Fähigkeiten“ darstellten.[16] Diese Weltausstellung sollte die entfernte Kolonie ebenfalls erlebbar machen und gleichzeitig die Kolonialisierung rechtfertigen: Die „indigènes“ wurden als primitiv dargestellt und so wurden rassistische Ideologien der Superiorität der „weißen Rasse“ befeuert. Auf die Besuchenden wirkte das Dorf offenbar wie ein Zoo, da sie versuchten, den Darstellenden Lebensmittel zuzuwerfen.[17] Leider endete diese Ausstellung tragisch mit sieben tödlichen Fällen von Lungenentzündung. Diese Opfer sollten in der Nähe von Tervuren beerdigt werden, jedoch stellten sich Anwohner gegen eine „pagane“ Beerdigung.[18] Sie wurden dann in ungeweihter Erde bestattet und erst nach dem 2. Weltkrieg umgebettet.[19] Daraus folgte viel Kritik an König Leopold, dem Klerikalismus und der belgischen Kolonialpolitik – bis 1958 war das Interesse an kolonialen Ausstellungen vermindert und es wurden zunächst keine „vrais indigènes“[20] nach Belgien gebracht.[21] Bei der Weltausstellung in Liège in 1905 wurde dann senegalesisches Dorf gezeigt und der Fokus lag auf der exotischen Romantisierung des Fremden. Somit wurde weiterhin eine mythische Narrative der weit entfernten Kolonien gesponnen.

Die Kolonien bei den belgischen Weltausstellungen der Zwischenkriegszeit

Die Weltausstellungen in Antwerpen (1930) zum Jubiläum der belgischen Unabhängigkeit und in Brüssel (1935) dienten v.a. der propagandistischen Inszenierung der belgischen Kolonialmacht gegenüber der eigenen Bevölkerung und auf der internationalen Bühne.[22] Dafür wurde Afrika (insb. Kongo) als zurückgewandtes Land dargestellt, das als Niemandsland vor der belgischen Besetzung keine eigene Geschichte aufwies.[23] So konnten die belgische Administration und König Leopold sich als wohlwollende und erfolgreiche Zivilisatoren inszenieren.[24] Die Kongolesen, die für die Weltausstellung anreisten, wurden kontrolliert und vom öffentlichen Leben ausgeschlossen – laut Stanard herrschte ein „cordon sanitaire“.[25] [26] Zudem fand eine Fokusverlagerung von der exotistischen Darstellung der Kolonisierten zur Hervorhebung von sowohl missionarischen als auch wirtschaftlichen Motiven statt.[27]

Das letzte kongolesische Dorf in Belgien in 1958

Nach dem 2. Weltkrieg in einer Zeit von Aufständen gegen Kolonialherren wirkte die Weltausstellung in Brüssel in 1958 anachronistisch.[28] Ihre große Beliebtheit in Belgien und im Ausland[29] ließ sich wohl durch die die interaktiven Elemente, hochmoderne Filmtechnik und edukativen Modellen und Karten begründen, die den Besuchenden einen Einblick in die „afrikanische Kultur“ boten.[30] Anstatt die Vielfalt und Komplexität der kongolesischen Kultur darzustellen, reduzierte die Ausstellung sie mit einem weiteren „village indigène“ auf exotische Klischees und verstärkte so die Fremdheit und Andersartigkeit der Kongolesen.[31] Bei der Weltausstellungen wurden auch europäische Menschen ausgestellt, so zeigte z.B. die Ausstellung „La Belgique Joyeuse“ (1958) das Leben in Belgien vor vielen Jahren. Im Gegensatz zu dieser Ausstellung konnten die Besuchenden der „village indigène“ sich aber nicht frei mit den Darstellenden austauschen und mit ihnen eine Waffel oder ein Bier genießen, sondern wurden zur Observation und zum Studium der ausgestellten, dehumanisierten Menschen ermutigt. [32]

Die bevormundende Behandlung der Menschen aus dem Kongo und aus Ruanda-Urundi führte dazu, dass einige als Protestaktion früher abreisten, aber autonomes Handeln (z.B. verlängerte Aufenthalte in Belgien) wurde erschwert.[33] Diese Exposition, die aktive Propaganda für die belgische Intervention in Afrika verbreiten sollte, führte laut Van Reybrouck (2012: 374-375) ironischerweise zu Fortschritten auf dem Weg zur kongolesischen Unabhängigkeit. Sowohl die kongolesischen Besucher der Ausstellung als auch die afrikanischen Mitarbeiter im Kongo-Pavillon wurden sich schon schnell dessen bewusst, dass es in Belgien viel weniger Segregation zwischen Kongolesen und Belgiern gab als im kolonialen Kongo, wo die Belgier noch den Status von „Halbgöttern“ (ibid.) innehatten. In Belgien bemerkten die Kongolesen zum ersten Mal Europäer die „den Abwasch erledigten und die Straße fegten (…) sogar weiße Bettler“. (p. 374). Laut Van Reybrouck (ibid.) weckte diese Erkenntnis „Hoffnung und Zuversicht (und) ließ Raum für eine gesellschaftliche Entwicklung, auch in Afrika.“ Darüber hinaus lernten die Kongolesen während der Expo 58 in Belgien nicht nur Europäer mit geringerem sozialen Status kennen, sondern auch Landsleute aus anderen Regionen des Kongos, denen sie ansonsten nie begegnet wären.

Aufgrund der immensen Weite des Landes und der Reisebeschränkungen gab es nur wenig Kontakte zwischen den verschiedenen Regionen der Kolonie (…) Doch in den Monaten in Belgien tauschte man Erfahrungen aus, unterhielt sich über die Lage daheim und träumte von einer anderen Zukunft. Während der Expo traten auch belgische Politiker und Gewerkschaftsführer – sowohl des linken wie des rechten Spektrums – an einige der évolués heran. Auch das trug zur politischen Bewusstwerdung bei.‘ (p. 375)

Es könnte dann auch behauptet werden, dass der letzte menschliche Zoo von 1958 in ironischerweise die künftige Unabhängigkeit Kongos und den Dekolonisierungsprozess beschleunigt hat.

Fotografien als Zeugnis und Ausgangspunkt kritischer Aufarbeitung

Die bislang angeführte kulturelle Praxis des voyeuristischen Betrachtens in der Hochphase des Kolonialismus erstreckte sich nicht nur auf die physische Präsenz von Menschen, die in den Zoos zu Objekten degradiert wurden. Vor allem waren es zahlreiche, von Werbebetreibenden und Besucher*innen der ,zoos humains‘ angefertigte Fotografien, welche die kolonialen Bilder Eingang in das kollektive Gedächtnis finden ließen. Diesbezüglich wird im Folgenden ein Blick auf zwei Fotografien geworfen, denen eine hohe Aussagekraft bezüglich damaliger und heutiger rassistischer Stereotype, Exotismus und Rassismus zukommt. Beide Bilder stammen aus einem rezenten Artikel der britischen Zeitung „The Guardian“ zu einer noch immer stattfindenden Aufarbeitung der Kolonialzeit in Belgien.

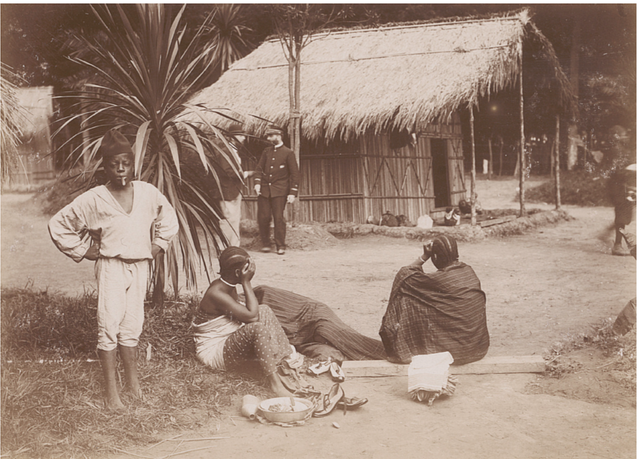

In dem genannten kritischen Zeitungsartikel ist z.B ein mit zwei Daten versehenes Motiv zu sehen: 1887 und 1958. Es handelt sich um eine verblichene Schwarzweißaufnahme von einer kongolesischen Hütte, vermutlich von der Tervurener (Brüsseler) Ausstellung 1897.[34]

Das Auge fällt in Anbetracht der Bildanordnung recht schnell auf vor der Hütte stehende Kongeles*innen, die sich teils vom Objektiv abwenden und miteinander reden, teils in die Kamera blicken. In Anbetracht der doppelten Datierung mag vermutet werden, dass ein älteres Motiv 1958 weiter kursierte. Fest steht auf jeden Fall, dass die schwierige Zuordbarkeit der austauschbaren Motivik vor Augen führt, wie sehr die optische Gestaltung der „zoos humains“ auf wiederkehrenden Mustern basiert, die auch bei der Expo 1958 weiter virulent waren.

Zu diesen wiederkehrenden optischen Mustern zählt z.B. ein implizit aufgerufener Kontrast zwischen einer angeblich europäischen ,Zivilisation’ und einer vermeintlich ,afrikanischen’ Wildheit, die durch einfachen Hütten, Zäune und traditionelle, für die belgischen klimatischen Verhältnisse viel zu knappe Bekleidung der Menschen auf einer Art Konnotationsebene implizit zum Ausdruck gelangt. Vordergründig sollten die Expos die afrikanische Kultur den weltoffenen Besucher*innen nahebringen, sodass wohlmeinende Absichten zweifelsfrei auch vorhanden waren. Nichtsdestoweniger schwingt auf diesem Foto im Kontext der Expo 1958 ein stereotypes Narrativ mit, welches den Fortschrittsgeist der Expo 1958 vor dem Hintergrund der ,einfachen’ Afrikaner bewerben sollte.

Der Kolonialismuskritikerin Prof. Dr. Ursula Lehmkuhl zufolge sei eine dergestalte Selbstprofilierung ein Kernmerkmal des vergehenden Imperialismus: Es bestünden ihr zufolge „unzählige Metaphern und Symbole der zivilisatorischen Überlegenheit. So waren etwa zwischen 1851 und 1940 auf wichtigen Ausstellungen in Großbritannien, Frankreich und den USA Kolonialdörfer zu besichtigen.“[35] In Belgien waren jene Muster im Jahr 1958 trotz eines landläufigen aufrichtigen Interesses an afrikanischen Traditionen in der vorliegenden Fotografie insofern präsent, als dass ein stereotypes Bild des angeblich unterlegenen Kongolesen dazu verwendet werden konnte, um sich selbst demgegenüber als, moderne‘ Nation darzustellen und in letzter Konsequenz eine ökonomische Machtstellung zu begründen. Insofern hielt dieses Bild eine auf Alterität basierende Identität im kulturellen Gedächtnis präsent und machte es zugleich ökonomisch nutzbar.

Den Konstruktionscharakter einer solchen Abgrenzungsidentität lässt sich von einer weiteren, 2020 im „Guardian“ publizierte Fotografie von der Antwerpener Weltausstellung 1894 ablesen. Auf diesem Bild posieren männliche Kongolesen mit nackten Oberkörpern und einfachen Schildern und Speeren teils stehend, teils kniend.[36]

Es handelt sich hierbei aller Wahrscheinlichkeit nach um traditionelle Krieger aus dem Kongo mit ihren Waffen. Es entsteht jedoch aus Betrachtersicht zugleich der Eindruck, die Menschen mit den Schritten zu umrunden und fachmännisch zu begutachten. Daraus ergibt sich die Illusion eines fachkundigen Rundumblicks, der physiognomische Gegebenheiten sichtbar zu machen intendiert. Der fachmännisch geschulte, moderne Mensch mit der Kamera steht scheinbar abermals den Kongolesen mit einer gewissen Distanz gegenüber. Das Foto dokumentiert daher nicht nur objektiv, sondern konstruiert auf diese Weise ebenfalls Identität: Es scheint, als ob der Blick des Kameraobjektivs dem erforschenden Begutachten einer europäischen Person entspricht. So vermittelt insbesondere das auf dem Foto den Schein eines Kontrastes, welches mit der objektiven Realität nicht automatisch übereinstimmt.

Die manchmal unhinterfragt angenommene Beweiskraft solcher Bilder und Texte als ,völkerkundliches’ Anschauungsmedium ist in wissenschaftlicher Hinsicht in mehrerlei Hinsicht fragwürdig. Zum einen sind Fotografien von Weltausstellungen im Zeitpunkt ihrer Entstehung von der Überholtheit bedroht und daher nicht in objektiver Hinsicht wahr. Gemäß einem Beitrag der Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturanthropologinnen Alexa Färber und Elke Krasny,

kämpften [die Weltausstellungen, Anm.] in der Logik von Fortschritt und Innovation, immer schon gegen ihre eigene Überholtheit, denn das Format der Weltausstellung galt seit jeher als zuschwerfällig, um technologiebasierten Fortschritt und Wirtschaftswachstum innovativ voranzutreiben.[37]

Zum anderen ist das Konzept der Völkerschauen ihnen zufolge einer nationalen Überbietungslogik erwachsen, die rasch zu subjektiven Verzerrungen führt:

Durch den sogenannten friedlichen ,Wettkampf der Nationen‘, der alles und alle im Überschaubar- und Vergleichbar-Machen von Leistungen vereint, sollte die westliche Weltordnung des 19. Jahrhunderts für Ausstellungsbesucher*innen sinnlich erfahrbar und augenscheinlich klassifizierbar werden.[38]

Demgemäß wären die Fotografien der Weltausstellungen Teil von auf internationalen Einfluss ausgerichtete Diskursformationen, welche sich dazu benutzen ließen, eine bestimmte wirtschaftliche Stellung in der Welt zu errichten.[39] Worum es hinter dem Vorwand der Wissenserzeugung also eigentlich ging, war einer Fortführung der Überordnung der eigenen Kultur durch eine Unterordnung von Menschen, die als angeblich zivilisatorisch unterlegene die eigene Identität und damit das Weltbild der Zuschauer*innen bestätigten.[40] Das in den „zoos humains“ determinativ wirkende Pseudowissen beruht daher nicht auf objektiven und von persönlichen oder pekuniären Intentionen losgelösten, intersubjektiven Kriterien.

Diese Abbildungen der Kongolesen markieren demnach einen Kristallisationspunkt modern-ethnologischer Fotografie, die mit einem Fortschrittsparadigma und ökonomischen Intentionen verbunden war. Mit dem Prädikat „Wissenschaft“ versehen kursierten anlässlich der Expo 1958 derartige Stereotype[41] in Feuilletons und Werbematerialien und brachten pseudofortschrittliche, aber im Grunde rückschrittliche Vorstellungen angeblicher Unterschiede zwischen den Menschen weiterhin unter die Menschen, um die Expo dadurch zu bewerben.

Der finale „zoo humain“ in Belgien kurz vor der kongolesischen Unabhängigkeit im Jahre 1960 war Kulminations- und zugleich Abschlusspunkt solcher und vergleichbarer kolonialer Ent- und Verwicklungen. Dennoch zeichnete sich ein tatsächlicher Fortschritt ab: Im Zuge der Expo 1958 wurde in Brüssel vor der kolonialen Kulisse nicht nur das Atomium eingeweiht. Die einflussreiche britische Zeitung „The guardian“ nannte dieses Procedere in einem 2018 publizierten Artikel „a glittering 200-day celebration of postwar social, cultural and technological advances“[42] – „eine glitzernden 200-tägige Feier sozialer, kultureller und technologischer Fortschritte der Nachkriegszeit“. Auch äußerte sich 1958 ein wachsendes kritisches Bewusstsein in der belgischen Bevölkerung, dass sich etwa in der Tatsache artikulierte, dass die 1958 ein Handel mit den Afrikanern geschlossen, diese freiwillig an den „zoos humains“ partizipierten und die Dörfer frei verlassen konnten.[43] Damit manifestiert sich die Entwicklung einer von Respekt geprägten internationalen Beziehung, die seit den „zoos humains“ in Antwerpen 1894 und Tervuren bzw. Brüssel 1897 sukzessive sichtbarer wurde.

Seit den 2018 und 2020 im „The Guardian“ gezeigten Fotografien hat sich nicht zuletzt in den öffentlichen Debatten in Belgien viel getan. Dafür kennzeichnend ist eine zunehmende Infragestellung der Legitimierungsstrategie, mit der die Weltausstellung 1958 beworben wurde.[44] Dem Bildmaterial im Zuge der letzten Weltausstellung kommt daher, nebst internationalen Impulsen, eine relevante Rolle bei der Vergegenwärtigung des Kolonialismus nicht nur in Belgien, sondern in ganz Europa zu.

Was jetzt? Die Zukunft der Weltausstellungen

Die Fotografien haben als Zeichen von Augenzeugenschaft also einen Beitrag dazu geleistet, die Zukunftsorientierung und Fortschrittlichkeit, die das Konzept der Weltausstellungen prägte, im belgischen Raum kritisch zu hinterfragen. Die in die Tradition der Modernitätsdemonstration eingesunkenen Narrative, welche anhand einiger Fotografien beispielhaft dekonstruiert und erkennbar gemacht wurden, beweisen mit den Worten Prof. Dr. Ursula Lehmkuhls eine

imperiale Ausrichtung der Außenpolitik und ihre Erfolge. Da Ausstellungen die Art und Weise widerspiegeln, wie Menschen und Völker einander sehen ebenso wie die Art und Weise, wie sie Dinge betrachteten, ist es sinnvoll danach zu fragen, wie Ausstellungen die kulturelle Selbst- und Fremddarstellung sowie die Selbst- und Fremdwahrnehmung beeinflussten und etwa zur Entstehung von Stereotypen beitrugen. Es ist weiter zu untersuchen, in welcher Weise solche Stereotypen politisch relevant wurden und z.B. Kooperation oder Konkurrenz zwischen den Völkern förderten.[45] Kulturpolitisch gesehen wurden die gezeigten Stereotype und Narrative also in eine staatliche Kommunikationsstrategie integriert.

Insofern stellt sich nicht nur aus belgischer Sicht die Frage nach einer angemessenen Aufarbeitung. Eine Selbstkritik im Hinblick auf historische Diskursformationen unternahm beispielsweise das Afrikamuseum, das Teil der pseudowissenschaftlichen Diskursformation war. In den letzten Jahren öffnete das Museum zunehmend seine Archive und publizierte Dokumente und fotografische Zeugnisse der Menschenzoos.[46] Damit einhergehend befasste sich eine Ausstellung vom 09.11.2021 bis zum 06.03.2022 unter den Titeln „Koloniale tentoonstellingen wereldwijd“ bzw. „Au temps des exhibitions coloniales“ mit den „human zoos“[47]. Die Kuratoren Pascal Blanchard, Maarten Couttenier und Mathieu Zana Etambala kritisieren in einem ausstellungsbegleitend publizierten Video rassistisches Pseudo-Wissen: Pascal Blanchard spricht von exotistischen Vorstellungen, die auf lebende Menschen projiziert wurden, und von der Konstruktion eines ,Wilden‘, um eine Differenz zwischen dem Eigenen und dem Fremden, dem Okzident und dem anderen ,da drüben‘ zu ziehen.[48] Ein solche Trennlinie wird in den fotografierten Zäunen der „zoos humains“ quasi metaphorisch sichtbar. Weiterhin benennt Maarten Couttenier die mit physiognomischen Merkmalen in Verbindung gebrachten Charaktermerkmale und damit einhergehenden moralischen Vorurteile: Die das Körperliche betonenden Fotografien wurden als Zeugnis von Unterlegenheit und einer Hilfsbedürftigkeit aufgefasst, die es notwendig mache, die Menschen zu ,zivilisieren‘.[49] Diese Kritik gewinnt vor dem Hintergrund des Fortschrittsgeistes der Expo eine umso stärkere Brisanz: Es zeigt sich, wie sich Kolonialismus und die davon abhängig gemachte Demonstration zivilisatorischer Überlegenheit wie zwei elektronische Pole gegenseitig verstärkten und damit eine kulturelle Aufladung erhielten, welche nur in Kenntnis dieser kulturellen Mechanismen ihrer Wirkmacht beraubt werden kann.

Die stattgefundene und stattfindende Aufarbeitung des Gewesenen bedeutet demnach eine mögliche Passage hin zu einem anderen, korrigierten Weltverständnis. Damit verbunden weist sie eventuell den Weg zu einem tragfähigereren Fundament der Expos, die mit Färber und Krasny gesprochen ihren Namen als Generatoren von Welt-Wissen wirklich verdienen: Warum hat Houdart sich nun – trotzdem – sowohl mit der gescheiterten architektonischen Gesamtplanung der Weltausstellung in Aichi 2005 als auch mit der Welt-ausstellung als Erfahrungsraum in Shanghai 2010 beschäftigt? Sie schreibt:

Was die Expo interessant macht, ist im Gegenteil, sie als einen Moment zu begreifen, in dem alles denkbar ist, in dem alle Ontologien revidierbar sind, in dem wir die Szene der großen gemeinsamen Versammlung wiederholen können – wenn schon, dann können wir uns darüber einigen, was genau uns zusammenbringt. Hier setzen wir mit unserem Beitrag an.[50]

Diese Aussage könnte Abschluss und Ausblick zugleich sein. Eine wahre Zukunft der Expo beginnt erst, wenn alle dazu beitragen, einen Raum entstehen zu lassen, in dem auf kultureller Ebene alles gleichermaßen wertvoll und möglich erscheint. Das wäre das Konzept einer Expo, die auf tatsächlichem Welt-Wissen beruht und nicht bloß deren Anschein. Die Entlarvungen scheinbarer Wissensformationen leistet demnach einen ersten Schritt hin zu einer nachkolonialen Ausrichtung künftiger Weltausstellungen.

Quellen

Blanchard, Pascal, COUTTENIER, Maarten, „Les Zoos humains“ in: Nouvelles Études Francophones, 32(1), 2017, S. 109-115.

Blanchard, Pascal. „Chapitre 24. Le Maghreb et l’Orient en France. Un siècle de présence dans les expositions et les exhibitions (1849-1937)“ , Pascal Blanchard (Ed.), Zoos humains et exhibitions coloniales. 150 ans d’inventions de l’Autre. La Découverte, 2011, S. 285-297.

Jacquemin, Jean-Pierre, „Chapitre 30. Les Congolais dans la Belgique ‘impériale‘ “, in: P. Blanchard (Ed.), Zoos humains et exhibitions coloniales. 150 ans d’inventions de l’Autre. La Découverte, 2011, S. 352-357.

SÁNCHEZ-GÓMEZ, Luis A., „Human Zoos or Ethnic Shows? Essence and contingency in Living Ethnological Exhibitons”, in: Cult. Hist. Digit. J. 2 (2), e022, 2013.

Schuurmans, Paulien, „Framing Suriname – De verbeelding van Surinamers op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling in Amsterdam in 1883”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis,126 (1), 2013, S. 56–75.

Stanard, M., „’Bilan du monde pour un monde plus déshumanisé’: The 1958 Brussels World’s Fair and Belgian Perceptions of the Congo.”, in: European History Quarterly, 35(2), 2015, S. 267-298.

Stanard, Matthew G., „Selling the Empire between the Wars: Colonial Expositions in Belgium, 1920-1940.”, in: French Colonial History, vol. 6, 2005, S. 159–78.

„Expo – Mensentuin – zoo humain.“ Auf: Youtube-Kanal des Africamuseums. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ySqbijCqdiA [zuletzt am: 22.11.2024].

„Human zoo. The age of colonial exhibitions.“ Auf: africamuseum.de, URL: https://www.africamuseum.be/de/visit/temporary_exhibition/expo_humanzoo [zuetzt am: 22.11.2022].

„The human zoo of Tervuren (1897)“. Auf: africamuseum.be, URL: https://www.africamuseum.be/de/discover/history_articles/the_human_zoo_of_tervuren_1897 [zuletzt am: 22.11.2024].

Boffey, Daniel: „Belgium comes to terms with ‚human zoos‘ of its colonial past.“ (16.04.2018) Auf: theguardian.com, URL: https://www.theguardian.com/world/2018/apr/16/belgium-comes-to-terms-with-human-zoos-of-its-colonial-past [zuletzt am: 22.11.2024].

Boffey, Daniel: „New find reveals grim truth of colonial Belgium’s ‘human zoos’.“ (04.10.2022). Auf: theguardian.com, URL: https://www.theguardian.com/world/2020/oct/04/new-find-reveals-grim-truth-of-colonial-belgiums-human-zoos [zuletzt am: 22.11.2024].

Färber, Alexa und Krasny, Elke: „Die Welt trotzdem versammeln: Auf der Suche nach Weltwissen für Weltausstellungen im 21. Jahrhundert.“ In: Hamburger Journal für Kulturanthropologie. Jg. 13 (2021), S. 271-281.

Heinz, Joachim: „Belgisches Afrikamuseum zeigt Sonderschau über Menschenzoos.“ Auf Deutsche Welle (04.01.2022), URL: https://www.domradio.de/artikel/der-tod-im-museumsdorf-belgisches-afrikamuseum-zeigt-sonderschau-ueber-menschenzoos [zuletzt am: 23.11.2024].

Lehmkuhl, Ursula: „Weltausstellungen.“ Auf: Freie Universität Berlin, URL: https://www.jfki.fu-berlin.de/faculty/history/research/constructing_uncle_sam/weltausstellungen.html [zuletzt am: 23.11.2024].

Schwarz, Henry [u.a.]: The Encyclopedia of postcolonial studies. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell 2016.

Van Reybrouck, David. Kongo. Eine Geschichte. Übersetzt von Waltraud Hüsmert, 2. Aufl, Suhrkamp, 2012.

[1] Vgl. BLANCHARD, Pascal, COUTTENIER, Maarten, „Les Zoos humains“ in: Nouvelles Études Francophones, 32(1), S. 109.

[2] Vgl. Ibid.

[3] SÁNCHEZ-GÓMEZ, Luis A., „Human Zoos or Ethnic Shows? Essence and contingency in Living Ethnological Exhibitons”, in: Cult. Hist. Digit. J. 2 (2), e022, 2013, S. 2.

[4] Vgl. Op. Cit. S.21f.

[5] Op. Cit. S.22.

[6] Vgl. SCHUURMANS, Paulien, „Framing Suriname – De verbeelding van Surinamers op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling in Amsterdam in 1883”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis,126 (1), 2013, S. 58, S.63.

[7] Vgl. Op. Cit. S.63.

[8] Vgl. Op. Cit. S.63.

[9] Vgl. Op. Cit. S.61.

[10] Op. Cit. S.62.

[11] Vgl. Op. Cit. S.66f.

[12] Ibid.

[13] Vgl. JACQUEMIN, Jean-Pierre, „Chapitre 30. Les Congolais dans la Belgique ‘impériale‘ “, in: P. Blanchard (Ed.), Zoos humains et exhibitions coloniales. 150 ans d’inventions de l’Autre. La Découverte, 2011, S. 353.

[14] Vgl. STANARD, Matthew G., „Selling the Empire between the Wars: Colonial Expositions in Belgium, 1920-1940.”, in: French Colonial History, vol. 6, 2005, S. 160.

[15] Vgl. JACQUEMIN, Jean-Pierre, „Chapitre 30. Les Congolais dans la Belgique ‘impériale‘ “, in: P. Blanchard (Ed.), Zoos humains et exhibitions coloniales. 150 ans d’inventions de l’Autre. La Découverte, 2011, S. 355f.

[16] Vgl. BLANCHARD, Pascal, COUTTENIER, Maarten, „Les Zoos humains“ in: Nouvelles Études Francophones, 32(1), 2017, S. 111.

[17] Vgl. op. Cit. S. 354

[18] Vgl. JACQUEMIN, Jean-Pierre, „Chapitre 30. Les Congolais dans la Belgique ‘impériale‘ “, in: P. Blanchard (Ed.), Zoos humains et exhibitions coloniales. 150 ans d’inventions de l’Autre. La Découverte, 2011, pp. 354.

[19] Vgl. BLANCHARD, Pascal, COUTTENIER, Maarten, „Les Zoos humains“ in: Nouvelles Études Francophones, 32(1), 2017, S. 111.

[20] JACQUEMIN, Jean-Pierre, „Chapitre 30. Les Congolais dans la Belgique ‘impériale‘ “, in: P. Blanchard (Ed.), Zoos humains et exhibitions coloniales. 150 ans d’inventions de l’Autre. La Découverte, 2011, pp. 354.

[21] Vgl. Ibid.

[22] Vgl. STANARD, Matthew G., „Selling the Empire between the Wars: Colonial Expositions in Belgium, 1920-1940.”, in: French Colonial History, vol. 6, 2005, S. 160f.

[23] Vgl. Op. Cit. S. 162.

[24] Vgl. Ibid.

[25] Op. Cit. S. 170.

[26] Vgl. Op. Cit. S. 169f.

[27] Vgl. BLANCHARD, Pascal, COUTTENIER, Maarten, „Les Zoos humains“ in: Nouvelles Études Francophones, 32(1), 2017, S. 112.

[28] Vgl. Op. Cit. S. 113.

[29] Vgl. STANARD, M., „’Bilan du monde pour un monde plus déshumanisé’: The 1958 Brussels World’s Fair and Belgian Perceptions of the Congo.”, in: European History Quarterly, 35(2), S. 268.

[30] Vgl. Op. Cit. S. 272f.

[31] Vgl. Op. Cit. S. 282.

[32] Vgl. Op. Cit. S. 274, 278.

[33] Vgl. Op. Cit. S. 285.

[34] Vgl. ebd.

[35] Lehmkuhl, Ursula: „Weltausstellungen.“ Auf: Freie Universität Berlin, URL: https://www.jfki.fu-berlin.de/faculty/history/research/constructing_uncle_sam/weltausstellungen.html [zuletzt am: 23.11.2024].

[36] Vgl. Boffey, Daniel: „New find reveals grim truth of colonial Belgium’s ‘human zoos’.“ (04.10.2022). Auf: theguardian.com, URL: https://www.theguardian.com/world/2020/oct/04/new-find-reveals-grim-truth-of-colonial-belgiums-human-zoos [zuletzt am: 22.11.2024].

[37] Färber, Alexa und Krasny, Elke: „Die Welt trotzdem versammeln: Auf der Suche nach Weltwissen für Weltausstellungen im 21. Jahrhundert.“ In: Hamburger Journal für Kulturanthropologie. Jg. 13 (2021), S. 271-281, hier: S. 272.

[38] Ebd., S. 271.

[39] „Colonialism.“ In: Schwarz, Henry [u.a.]: The Encyclopedia of postcolonial studies. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell 2016.

[40] Vgl. Lehmkuhl, Ursula: „Weltausstellungen.“ Auf: Freie Universität Berlin, URL: https://www.jfki.fu-berlin.de/faculty/history/research/constructing_uncle_sam/weltausstellungen.html [zuletzt am: 23.11.2024].

[41] Vgl. „Colonialism.“ In: Schwarz, Henry [u.a.]: The Encyclopedia of postcolonial studies. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell 2016.

[42] Boffey, Daniel: „Belgium comes to terms with ‚human zoos‘ of its colonial past.“ (16.04.2018) Auf: theguardian.com, URL: https://www.theguardian.com/world/2018/apr/16/belgium-comes-to-terms-with-human-zoos-of-its-colonial-past [zuletzt am: 22.11.2024].

[43] Boffey, Daniel: „Belgium comes to terms with ‚human zoos‘ of its colonial past.“ (16.04.2018) Auf: theguardian.com, URL: https://www.theguardian.com/world/2018/apr/16/belgium-comes-to-terms-with-human-zoos-of-its-colonial-past [zuletzt am: 22.11.2024]

[44] Vgl. Boffey, Daniel: „Belgium comes to terms with ‚human zoos‘ of its colonial past.“ (16.04.2018) Auf: theguardian.com, URL: https://www.theguardian.com/world/2018/apr/16/belgium-comes-to-terms-with-human-zoos-of-its-colonial-past [zuletzt am: 22.11.2024].

[45] Lehmkuhl, Ursula: „Weltausstellungen.“ Auf: Freie Universität Berlin, URL: https://www.jfki.fu-berlin.de/faculty/history/research/constructing_uncle_sam/weltausstellungen.html [zuletzt am: 23.11.2024].

[46] Vgl. „The human zoo of Tervuren (1897)“. Auf: africamuseum.be, URL: https://www.africamuseum.be/de/discover/history_articles/the_human_zoo_of_tervuren_1897 [zuletzt am: 22.11.2024].

[47] Vgl. „Human zoo. The age of colonial exhibitions.“ Auf: africamuseum.de, URL: https://www.africamuseum.be/de/visit/temporary_exhibition/expo_humanzoo [zuetzt am: 22.11.2022].

[48] Vgl. „Expo – Mensentuin – zoo humain.“ Auf: Youtube-Kanal des Africamuseums. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ySqbijCqdiA [zuletzt am: 22.11.2024].

[49] Vgl. ebd.

[50] Färber, Alexa und Krasny, Elke: „Die Welt trotzdem versammeln: Auf der Suche nach Weltwissen für Weltausstellungen im 21. Jahrhundert.“ In: Hamburger Journal für Kulturanthropologie. Jg. 13 (2021), S. 271-281, hier: S. 273.