Aspects institutionnels entre Pays Bas et le Saint-Empire

Le Saint-Empire romain germanique à l’époque moderne demeure une entité politique profondément féodale et fragmentée, composée de milliers d’entités distinctes. Cependant, aux XVIe et XVIIe siècles, L’Empereur et les autres membres de ce conglomérat entreprennent des efforts de modernisation visant à préserver son unité.1 Ses institutions, complexes et évolutives, soulèvent chez les contemporains comme chez les historiens une question récurrente : quelle était la véritable nature de cet empire ? Était-il une monarchie, une aristocratie, une confédération ou même une fédération d’États ?2 La notion de « souveraineté partagée » s’y impose comme un enjeu central.3 Elle oppose d’une part la figure de l’Empereur, incarnée notamment par Léopold Ier à cette époque, et d’autre part les puissants princes-électeurs, dont le rôle est déterminant dans l’élection impériale et dans les institutions clés du Reich. À côté de ces grandes puissances se trouvent également une multitude de petits États souverains et de « petits princes » qui, dès le XVIe siècle, cherchent à accroître leur autonomie au sein de l’Empire.4 Le Saint-Empire apparaît ainsi non comme un ensemble unifié, mais comme une structure hiérarchisée et complexe, fondée sur un enchevêtrement de droits juridiques, où chaque acteur exerce une forme de pouvoir à des degrés divers.5 Encore au XVIIIe siècle, l’abbé français Courtalon exprime dans son Atlas Elémentaire, dédié à un jeune Louis XVI, que :

« L’Allemagne est d’ailleurs la partie de la géographie la plus difficile à étudier, parce que c’est l’Empire où il y a le plus de partages dans le gouvernement particulier, le plus de détails dans la distribution des provinces, le plus de contrariétés dans les auteurs qui ont traité des diverses parties de cette contrée. »6

la Diète impériale (Reichstag) est une institution clé du Saint-Empire. Elle existait déjà au Moyen Âge où elle était une assemblée qui devait être convoquée par l’empereur et qui siégeait dans les villes impériales comme Nuremberg et d’Augsbourg, divisé en trois collèges. Elle réunit grands princes électeurs, princes (laïcs et ecclésiastiques), comtes, villes impériales, ainsi que l’Empereur « comme tête d’empire ». À partir de 1663, elle devient un congrès diplomatique permanent à Ratisbonne (Regensburg). L’empereur est représenté par un commissaire principale qui dirige les cérémonies et qui ouvre les séances de la Diète et un sous-commissaire est responsable des tâches quotidiennes. Le vrai directeur de la Diète est le responsable de l’électeur de Mayence, qui est Reichstagsdirektor. Bien que l’Empereur convoque la Diète pour des questions de paix, signature des traités de paix, de défense, de secours militaires et de réforme de l’Empire, les princes et les électeurs étendent les discussions autour des sujets « constitutionnels » et délimitent leurs prérogatives et celles de l’Empereur. Cela permet à la Diète d’être une plaque tournante de discussion et de négociation à l’internationale et de contrôle impérial, où s’opposent ou s’allient les pouvoirs des princes, des États et de l’Empereur. 7

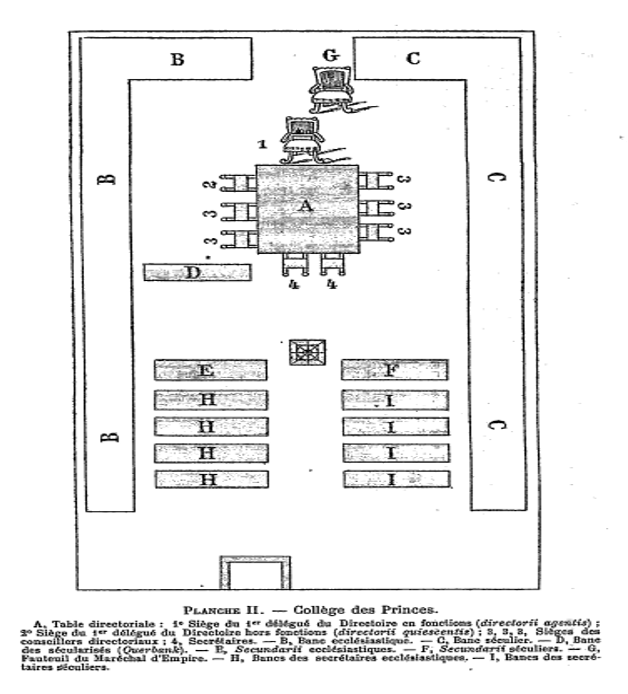

Collège des princes , planche II extrait de AUERBACH, P.,

Recueil des instructions, p. LXII, © Wikimedia Com

monsLe Cercle impérial de Bourgogne (Burgundischer Reichskreis), comprenant les anciens États bourguignons-pays-d’embas des Habsbourg (Franche-Comté, Belgique, Luxembourg, etc.), occupe une place hiérarchique définie à la Diète. Bien que ses députés aient une voix à la Diète, le Cercle n’est pas une institution autonome, comme les autres cercles impériaux, mais était entièrement contrôlé par son « maître », le duc de Bourgogne, c’est-à-dire le roi d’Espagne.8 Le Cercle de Bourgogne est aussi dans l’obligation de payer les impôts de l’Empire et possède un assesseur à la Chambre impériale, institution juridique centrale. L’examen des documents sources révèle que la famille diplomatique des Neuveforge entretient des correspondances non seulement à Ratisbonne (siège de la Diète impériale), mais aussi à Bruxelles, capitale des Pays-Bas espagnols. Leur activité, comme il est reflété dans leur lettres, permet de dessiner les contours de liens institutionnels et diplomatiques croissants entre les Pays-Bas espagnols et le Saint-Empire germanique, en particulier à travers le Cercle de Bourgogne et la Diète impériale. Les Neuveforge s’inscrivent dans cette catégorie de diplomates du cercle, œuvrant au sein des institutions impériales allemandes.9

Les crises du XVIIe siècle et leurs effets sur les relations entre Pays-Bas espagnols et Saint Empire

Le contexte au sein des institutions allemandes est profondément troublé par la vision expansionniste de Louis XIV, notamment sa « politique des Réunions » après la paix de Nimègue (1679-1684). Il s’agit d’une politique de conquête visant à agrandir ses frontières naturelles dans un objectif de mesures sécuritaires, fondée sur une combinaison d’interprétation souple des traités de paix et des faits accomplis. Les premières cibles de cette expansion sont la Franche-Comté et les Pays-Bas espagnols (Cercle de Bourgogne), qui revêtent une importance stratégique pour renforcer les frontières au nord-est. Louis XIV s’entoure également d’un réseau d’informateurs et de diplomates pour isoler les territoires à conquérir.10 Au début du mois de mai 1667, Louis XIV a déjà fait connaître sa vision expansionniste aux cours européennes, semant la peur, notamment dans les Pays-Bas espagnols, directement menacés.11

Le traité de Munster (1648) avait consacrée la victoire de la politique française, qui ne cesse de gagner de l’importance durant la période d’affaiblissement militaire de l’Espagne, qui se retrouve seule et isolée de son alliée allemand depuis 1659.12 En fonction de ce contexte, les diplomates espagnols à la Diète interviennent, face à la menace d’une attaque française et cherchent à garantir l’adhésion du Cercle de Bourgogne en tant qu‘ État du Saint-Empire, afin d’assurer sa protection contre la France. En effet, en garantie du traité de Münster, le Cercle de Bourgogne reste une partie de l’Empire, mais l’article 3 disait aussi que : « l’Empire ne devait point donner assistance aux ennemis de la France ». L‘ article mentionné était lié à la continuation de la guerre franco-espagnole après 1648. En fonction de ce traité, une première interprétation serait que, si la France attaque le Cercle de Bourgogne, l’Empire doit le défendre, mais en réalité la France a continué d’utiliser l’article 3 pour défendre à l’Empire toute intervention. 13

La tâche des diplomates espagnols s’avère difficile, car ils se trouvent soudainement dans l’obligation de renforcer des liens avec le Saint-Empire. Un rapprochement que l’Espagne n’avait jusqu’alors guère cherché à privilégier et que beaucoup d’Etats d’Empire trouvent inexistant.14 La situation se dégrade avec l’escalade des conflits, comme la guerre de Dévolution (1665-1668) et la guerre des Réunions (1683-1684), pendant lesquelles l’Empire n’intervient que très superficiellement. Son mode d’intervention unique semble d’offrir de la médiation. La guerre des Réunions se termine par la Trêve de Ratisbonne (15 août 1684), qui autorise Louis XIV à conserver ses conquêtes pour vingt ans contre la promesse de ne plus annexer de nouveaux territoires. Cette trêve est un coup dur pour l’Espagne et le Saint-Empire, qui perdent des places fortes stratégiques comme Strasbourg et surtout la ville et la forteresse de Luxembourg (1684). La récupération de ces positions sera l’un des objectifs principaux des négociations à Ratisbonne, auxquelles participent activement les Neuveforge, représentant les Habsbourg.15

Une chance de se venger ? De la Guerre de la Ligue d’Augsbourg au Traité de Ryswick (1688-1697)

L’agressivité de la politique préventive de Louis XIV, illustrée notamment par le bombardement de Gênes en 1685 et ses revendications sur le Palatinat, conduit l’Empereur Léopold Ier et plusieurs puissances européennes (Espagne, Suède, Bavière, Saxe, Angleterre, Provinces-Unies, Savoie) à s’unir dans une coalition contre la France afin de rétablir l’équilibre des forces en Europe en 1688. À partir de cette date, les conflits débutent et se prolongent jusqu’en 1692, avant que des pourparlers discrets ne commencent, les belligérants étant épuisés par un conflit coûteux et meurtrier. Progressivement, ces négociations aboutissent au Traité de Ryswick, signé entre septembre et octobre 1697 à La Haye, par lequel Louis XIV accepte de restituer la plupart de ses conquêtes, à l’exception de Strasbourg. Ainsi, le Luxembourg et ses dépendances et d’autres villes comme Courtrai, Mons et Charleroi, sont rendus à l’Espagne. Par rapport à la Trêve de Ratisbonne (1684), ce traité marque un important recul pour la France. Toutefois, bien que converti à la modération, Louis XIV n’a pas été véritablement vaincu. Il conserve l’essentiel de ses gains, notamment l’Alsace et Strasbourg, tandis que le prestige de ses armées demeure intact. Néanmoins, la marche française semble avoir été stoppée, laissant place à un nouvel équilibre des puissances en Europe. 16

Conclusion

En conclusion de cette première partie, les relations entre les Pays-Bas espagnols et l’Empire témoignent de l’incapacité des rois espagnols à défendre les Pays-Bas et de l’incapacité de l’Empire à intervenir contre la France. L’influence française – sous forme de force armée ou d’influence politique – a joué un rôle important dans l’affaiblissement des relations entre les deux. L’ architecture institutionnelle de l’Empire, déjà instable avec sa « souveraineté partagée », fut mise à rude épreuve par les crises du XVIIe siècle, en particulier par la politique expansionniste de Louis XIV. Sa politique constituait une menace pour les Pays-Bas espagnols, et forçait les diplomates espagnols à intensifier leur coopération avec le Saint-Empire, donnant lieu à de nouvelles formes de dialogue mais aussi de confrontation. Ce rapprochement, souvent contraint, illustre les logiques d’adaptation et de survie dans une Europe traversée par des ambitions et des rivalités. Dans la prochaine partie, nous nous pencherons plus précisément sur le rôle de la famille Neuveforge dans ce contexte.

Liens pertinents

Deuxième partie de cette série: https://benelux.net/liens-et-defis-entre-pays-bas-espagnols-et-saint-empire-romain-germanique/: Liens et défis entre Pays-Bas espagnols et Saint-Empire romain germanique. Partie I Troisième partie de cette série: https://benelux.net/la-famille-neuveforge-une-influence-diplomatique-concrete/: Liens et défis entre Pays-Bas espagnols et Saint-Empire romain germanique. Partie INotes

- MALETTKE, K., les traités de paix de Westphalie et l’organisation politique du Saint Empire romain germanique, dans Dix-septième siècle, n°210, 2001, p. 115. ↩︎

- STOLLBERG-RILINGER, B., The Holy Roman Empire : A Short History, Princeton, 2018, p. 107. ↩︎

- Dans ses Six Livres de la République (1586), Jean Bodin élabore le concept de « souveraineté », définie comme une autorité indivisible et suprême sur les affaires publiques. Sa thèse repose sur l’idée que cette res publica trouve son incarnation dans le détenteur de l’autorité, qui exerce un pouvoir absolu et inaliénable sur l’ensemble de la société ; STOLLBERG-RILINGER, B., The Holy Roman Empire, p. 106. ↩︎

- HILGEMANN, W. et KINDER, H., Atlas historique : de l’apparition de l’homme sur la terre à l’ère atomique, Paris, 1992, p. 259 ; MALETTKE, K., les traités de paix de Westphalie, p. 116. ↩︎

- STOLLBERG-RILINGER, B., The Holy Roman Empire, p. 107. ↩︎

- AUERBACH, B., Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, Paris, 1912, p. I. ↩︎

- « Reichstag », dans Hypothèses : Histoire du Saint-Empire, https://saintempire.hypotheses.org/publications/glossaire/reichstag ; « Diète impériale », dans Dictionnaire historique de la Suisse, 23/11/2011, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009837/2011-12-23/ HILGEMANN, W. et KINDER, H., Atlas historique, p. 259 ; MALETTKE, K., les traités de paix de Westphalie, p. 119 et 124 et 127 et 140-141 ; HUBEAUX, C., Représentation et intérêts du cercle de Bourgogne à la Diète de Ratisbonne : Etude sur la légation de Louis de la Neuveforge en période de crise (1672-1697), Université Catholique de Louvain, août 2014, [Mémoire en vue de l’obtention de maîtrise en histoire], p. 36-37. ↩︎

- « Kreis», dans Hypothèses : Histoire du Saint-Empire, https://saintempire.hypotheses.org/publications/glossaire/kreis-reichs-ritter-etc ; « Cercle d’Empire », dans Dictionnaire historique de la Suisse, 20/08/2010, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009834/2010-08-20/ ; HUBEAUX, C., Représentation et intérêts du cercle de Bourgogne, p. 38. ↩︎

- HUBEAUX, C., Représentation et intérêts du cercle de Bourgogne, p. 38. ↩︎

- BOIGELOT, H., La période moderne et les débuts des temps contemporains, 1973, Tournai, p. 112. ↩︎

- SCHILLINGER, J., La Franche-Comté et les enjeux diplomatiques européens au XVIIIe siècle : les députés du Cercle de Bourgogne à la Diète de Ratisbonne (1667-1674), dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 39, n°4, octobre-décembre 1992, p. 531. ↩︎

- LEBRUN, F., L’Europe et le monde (XVIe-XVIIIe siècle), Tournai, 1973, p. 119-121. ↩︎

- BARTHELEMY, P., Louis XIV et Luxembourg : récits croisés d’un occupation (1684-1698), Université Catholique de Louvain, 2019-2020, [Mémoire en vue de l’obtention de maîtrise en histoire], p. 41. ↩︎

- HUBEAUX, C., Représentation et intérêts du cercle de Bourgogne, p. 9. ↩︎

- BLUCHE, F., Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, 2005, p. 1302-1303. ↩︎

- LEBRUN, F., L’Europe et le monde, p. 184-186 ; BOIGELOT, H., La période moderne, p. 168-169. ↩︎